在所有学科中,语文被公认为最简单的一个。就算不好好学习,身边都是汉语环境,总能把试卷写的七七八八。

作文,阅读理解,甚至不需要平时上课听讲,也能写的差不多,最后虽然拿不到很高的分数,但也不至于很难看。

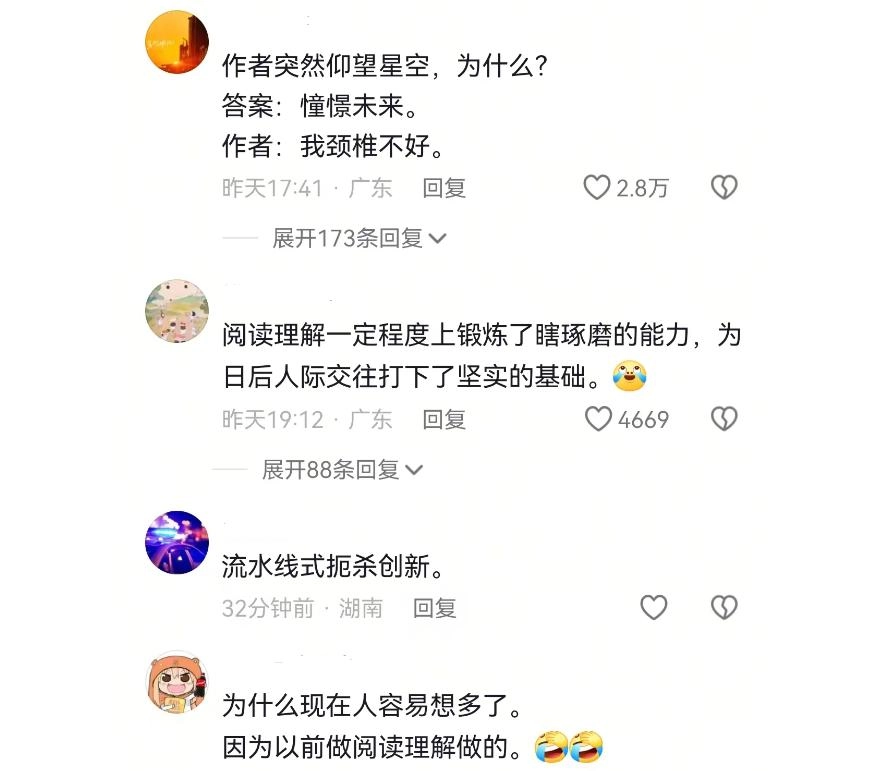

但笔者小时候做阅读理解,总在心里闪过一个疑问:这些题目的正确答案是怎么来的?老师怎么知道,作者想要表达的就是这个意思呢?

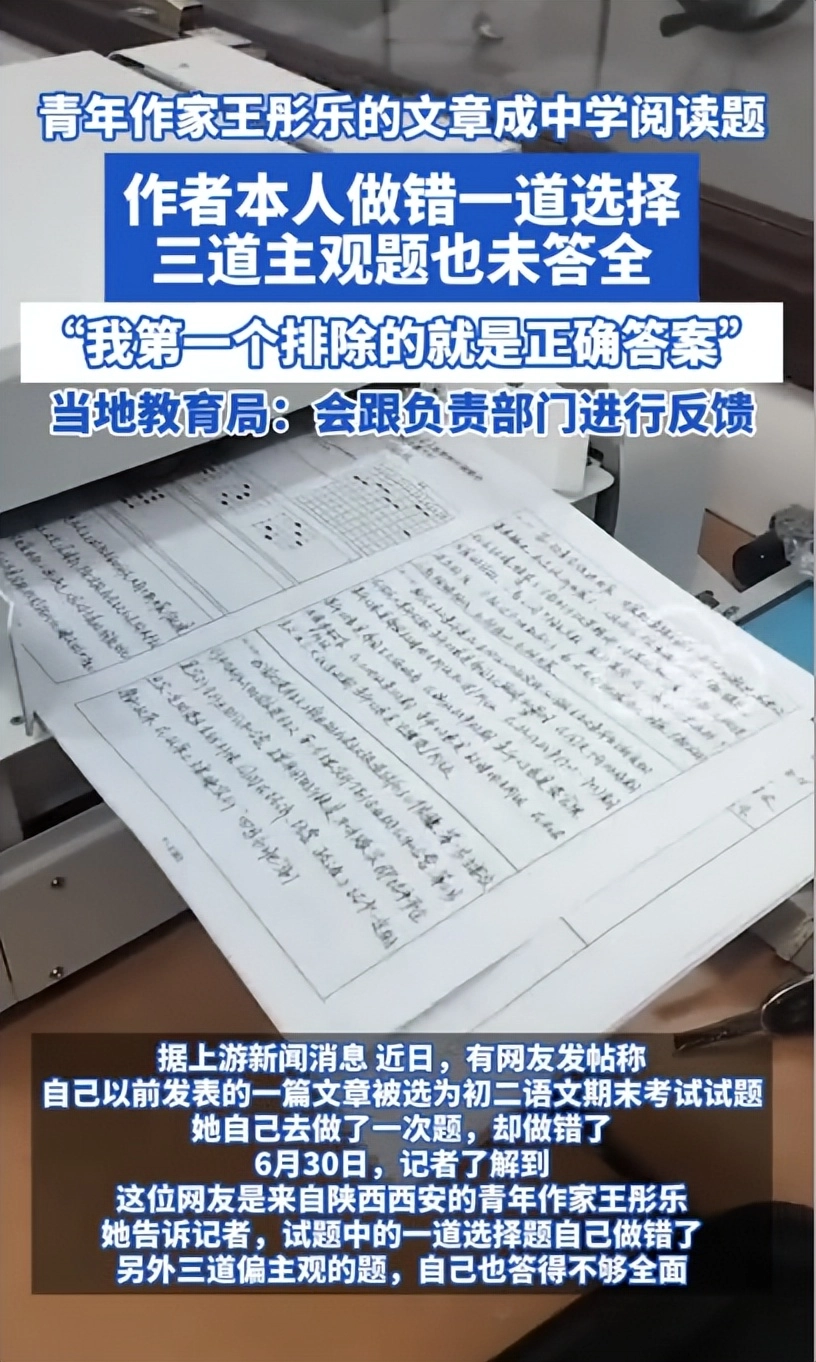

“难怪教材都选过世作家的文章”,上海启用青年作家,闹的啼笑皆非

有多少学生,被鲁迅先生的两颗枣树支配过,想破脑袋都想不出来,怎么就有深厚情感了,难道不是为了凑字和故作深沉吗?

但每次有这个想法,都被老师按下来:孺子不可教也,鲁迅先生哪有你那么无聊,他既然能写出来,必定有其深意。

对于老师的解释,我始终存疑。直到我看见了这样一条新闻,大概内容讲述的是,上海将一名青年作家的作品,编进了中学生的阅读理解题目里。

得到认可的作家王彤乐也很开心,兴致勃勃的去答题,结果第一题就错了。而且错的方式还很离谱,她第一个排除的,就是老师认定的正确答案。

剩下的几道偏向主观论调的题目,她居然也答错了,或者说回答的不够全面,出题老师想的,比作者还要多。

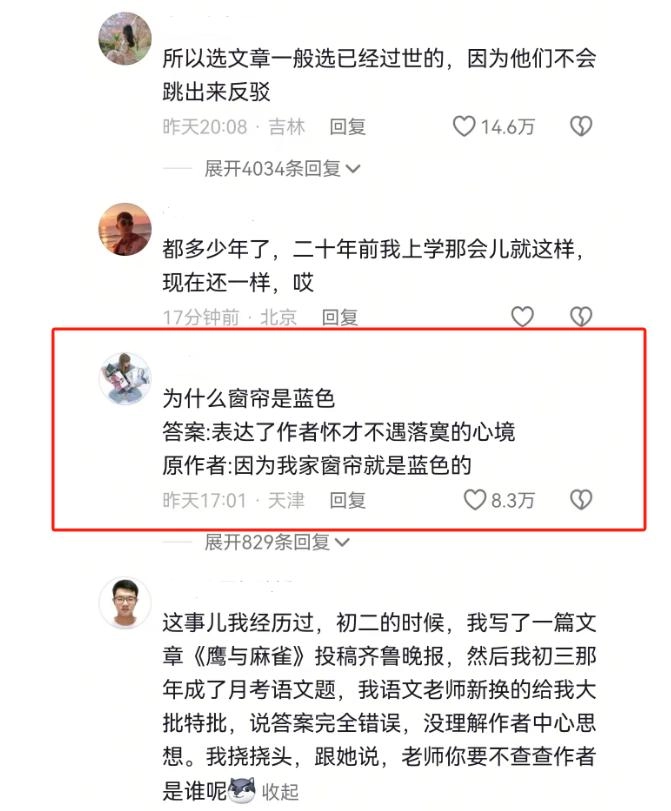

这是不是就很好笑?老师:作者想表达的是什么意思啊?学生:今天天很热!老师:错,表达了作者的思乡之情。作者:啊?

滑稽的操作,也被当地教育局知晓,并表示会跟相关部门反馈。网友也调侃说:现在终于知道,为什么教材上普遍使用已经去世的作家的作品了,因为他们不会跳出来反驳。

阅读理解的意义?

那既然,老师划定的正确答案,都不是作者的本意。学生要如何才能发现正确答案呢?靠老师的思维导向吗?

又或者这种老师出题你来猜的答题方式,真的有意义吗?我们是不是在对作者的意图,进行了过度解读?

如果从前的人能说话,鲁迅会不会说那两棵枣树,就是他写错了懒得改。冰心会不会说小桔灯就是个照亮的工具?没有其他的意义?

这样想,阅读理解是不是就没有意义了?其实不是,阅读理解在语文试卷中,分数占比很高,我们需要这个分数去升学,这就是他存在的意义。

现在需要改变的,是阅读理解的过度解读,或者错误解读。我们不能对作者的意图妄加揣测,最后落得啼笑皆非的结果。

就像这次的事情,如果不是作者自己跳出来发声,我们就会把老师的声音,错误的认成是作者的声音。

再或者我们换个角度想,如果没有对文学作品的过度解读,那么这个作品,也许没有登上高峰的机会,甚至不会被认为是一个好作品,好文章,从而和学生们分享。

笔者寄语:

大家是不是要怀疑了,既然这样的话,这么多年我们做了那么多阅读理解,有什么意义?修改试卷和老师的论调,不是一朝一夕可以完成的。

那笔者就给大家说一个,最有诱惑力的意义。如果从小阅读理解能力很好的学生,未来考公考编,会有很大的优势。尤其是在很官方的工作环境之下,考生会很感激小时候语文老师的“多度解读”。

(图片均来源于网络,如若侵权请联系删除)

文是楼上发的,图是楼上帖的,寻仇请认准对象。

有些是原创,有些图文皆转载,如有侵权,请联系告知,必删。

如果不爽,请怼作者,吐槽君和你们是一伙的!请勿伤及无辜...

本站所有原创帖均可复制、搬运,开网站就是为了大家一起乐乐,不在乎版权。

对了,本站小水管,垃圾服务器,请不要采集,吐槽君纯属用爱发电,经不起折腾。

暂无评论内容