一组数据揭示了中国企业与发达国家在收入分配上的巨大鸿沟,这背后是不同发展路径的艰难抉择。

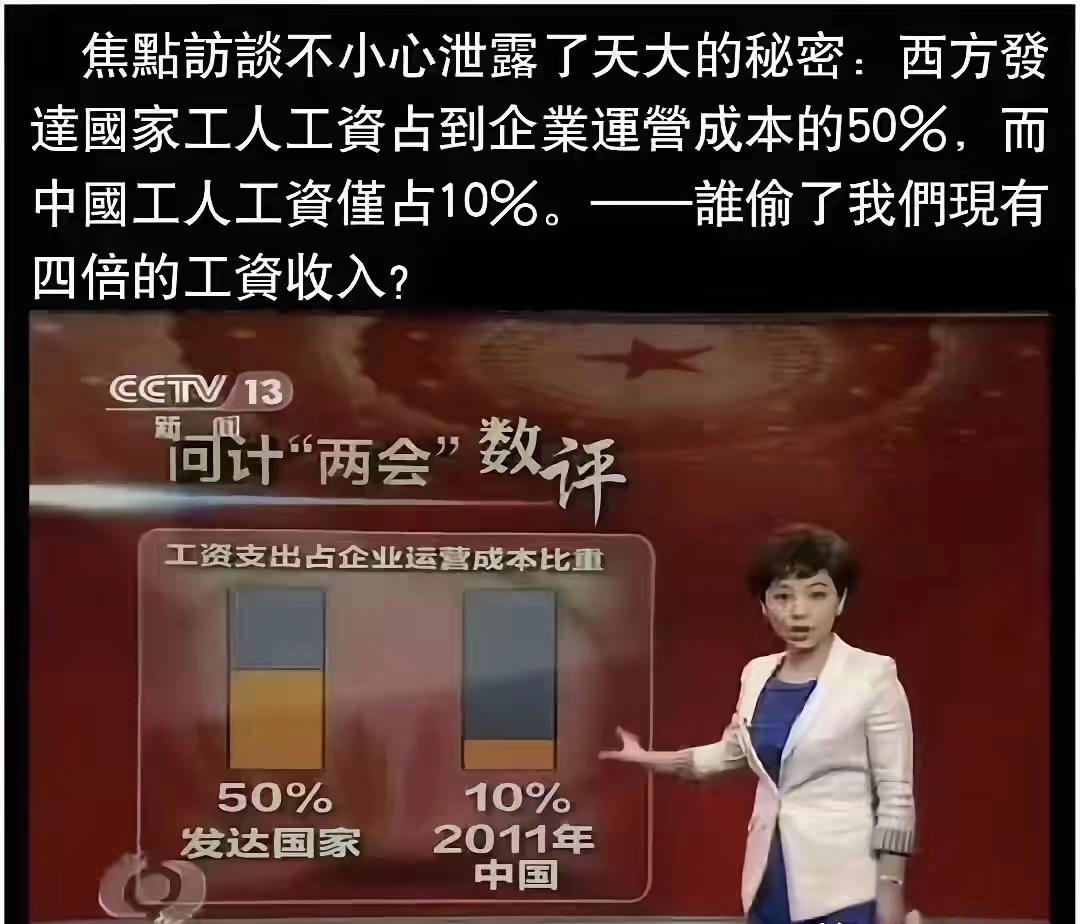

“为什么同样产品,外国卖那么贵?”很多消费者曾有这样的疑问。当我们拆解产品成本结构时,发现了一个令人震惊的事实:在发达国家,工资普遍占企业运营成本的50%左右,而在中国,这一比例不到10%。

央视在十年前的一期《焦点访谈》节目中曾明确指出:“西方发达国家工人工资占到企业运营成本的50%,而中国工人工资仅占10%。” 这种差异不仅存在于企业层面,在宏观经济中同样明显——发达国家劳动报酬在国民收入中所占比重一般在55%以上,而中国则不到42%,并呈逐年下降趋势。

01 悬殊的数字鸿沟

中外企业在人工成本占比上的差距令人震惊。根据多方数据,发达国家的工资支出普遍占到企业总运营成本的50%左右。这一比例在欧美企业中相当稳定,构成了企业经营的最大支出项。

相比之下,中国企业的人工成本占比却低得令人难以置信——普遍不到10%。具体数据显示,2002年上海市企业人工成本占比为8.1%,到2008年进一步降至4.9%;烟台市2010年企业人工成本占比仅为3.98%。

个别企业的数据更凸显了这一现象。中国动向集团首席执行官曾透露,劳动力成本仅占公司生产成本的2%-3%。这种低成本运营模式使中国制造业工人一小时的薪酬只有美国同行业工人的4%,甚至仅相当于墨西哥工人的1/3,巴西工人的1/4。

宏观层面,劳动报酬在国民收入中的占比差异同样显著。发达国家一般在55%以上,而中国则不到42%,且呈现逐年下降趋势。

02 多重因素交织的成因

劳动力市场的供求失衡

中国长期存在的劳动力过剩压低了工资水平。在“人口红利”期,大量农村劳动力向城市转移,为企业提供了充足的廉价劳动力资源,使企业在工资谈判中占据绝对优势。

经济发展阶段的差异

发达国家已进入后工业化阶段,服务业占主导的经济结构天然具有更高的人力成本比例。而中国仍处于工业化中后期,资本密集型产业仍占较大比重。

企业成本结构差异

中国企业面临独特的成本压力。除了工资,租金、物流、税费和各种隐性营商成本挤压了人工成本的占比空间。一位企业家曾坦言:“任何一个核心部门的小职员很多企业也不敢得罪,每年需要把大量利润和精力投入到与相关部门打交道中。”

薪酬分配的结构性失衡

中国企业内部的薪酬分配存在严重不平等。虽然人工成本总额占比不高,但普通工人实际所得更少。企业高管的“天价薪酬”与普通员工收入形成巨大反差。

有报道指出,某些企业高管的年薪可达普通员工的近2000倍,导致工资占比的统计数据掩盖了普通劳动者收入更低的现实。

03 深远的经济社会影响

消费市场发展的瓶颈

低工资占比直接制约了国内消费能力的形成。当劳动者报酬在国民收入中的比例持续走低,必然导致内需不足,使经济增长过度依赖投资和出口,形成结构性失衡。

产业升级的阻碍

廉价劳动力成为企业的舒适区,导致许多企业陷入低成本竞争陷阱,缺乏创新动力和技术升级的压力。当劳动力成本不再具有优势时,企业就面临生存危机。

社会稳定的隐忧

收入差距扩大和社会分化加剧。劳动报酬占比下降的同时,“资本回报的比重却节节上扬”,导致贫富差距扩大,可能引发社会矛盾。

国际竞争的困境

中国制造业长期依赖低成本优势参与国际竞争,随着周边国家制造业崛起和全球产业格局调整,这种模式难以为继。专家分析指出,如果劳动力成本年均增速20%,中国现有模式“至少能持续9.29年”,之后将面临严峻挑战。

04 走向平衡的路径探索

建立工资正常增长机制

核心是建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制。这需要政府通过合理调整最低工资标准,引导企业建立与经济效益挂钩的工资增长机制,确保劳动报酬在初次分配中的合理比重。

优化薪酬分配结构

重点是限制高管畸高收入,提高普通劳动者在分配中的份额。国家已意识到这一问题,近年来国企高管薪酬改革方案屡次被提上日程。

改善营商环境降低非人工成本

通过深化“放管服”改革,降低企业的制度性交易成本和隐性负担,为提升人工成本占比创造空间。当企业不再需要为各种非生产性事务投入大量资源,才能有更多余裕提高员工待遇。

推动产业转型升级

产业升级是解决工资占比低的根本出路。随着中国企业向价值链高端攀升,创造更大附加值,才能为工资增长提供物质基础。如专家所言:“部分低效益企业的转移不可避免。这种产业转移是经济发展的必然结果。”

强化劳动者权益保障

完善劳动法律法规,加强执法监督,确保劳动者合法权益得到有效维护。这不仅是公平问题,也是经济可持续发展的基础。

产业转移不可避免,这是经济发展的必然结果。当中国制造业开始向河北廊坊、郑州、重庆、成都、武汉等内陆城市迁移时,我们看到的是全球产业布局的自然调整。一位分析师指出:“大陆成熟的基础设施、完整的上下游产业链及庞大的内销市场,使得其全球制造中心的地位短期内难以动摇。”

德勤报告指出,中国制造业在未来五年内仍是最具竞争力的国家。但真正的挑战在于,能否在保持竞争力的同时,让发展成果更公平地惠及广大劳动者。答案将决定中国经济的未来走向。

没有回复内容