20世纪物理学的星空群星璀璨,而马克斯·玻恩(Max Born)的名字或许不如爱因斯坦或玻尔那般家喻户晓,但他提出的“玻恩规则”却成为量子力学最坚韧的骨架。

1926年,当他在哥廷根大学写下“波函数模平方即概率密度”时,不仅解答了薛定谔方程的现实意义,更彻底动摇了牛顿力学的决定论基石。玻恩的洞见在于:量子世界本质是概率的,而非确定的——电子没有预设的轨道,只有概率的分布;测量不是揭示预设状态,而是概率性的随机事件。

这一简洁却极具颠覆性的诠释,彻底改变了人类对微观世界本质的理解,将概率性提升为量子理论最根本的特征。玻恩的概率诠释并非凭空产生,它诞生于量子力学初期矩阵力学与波动力学激烈的思维碰撞中,是玻恩对量子现象本质长期沉思的结晶。它的提出,不仅解决了波动力学的诠释危机,更深刻地统一了量子力学的不同表述形式,最终成为整个理论体系不可动摇的基石,彰显了玻恩作为概率诠释的奠基人的历史地位。

图1 马克斯·玻恩(Max Born)的肖像图

(图片来源:Wikipedia)

01 从经典到量子——玻恩规则的历史起点

19世纪末到20世纪初,经典物理学正处于鼎盛时期。牛顿力学和麦克斯韦电磁理论构建了一座宏伟的科学大厦,似乎能解释一切自然现象。然而,随着实验技术的进步,越来越多的结果无法用经典理论解释。普朗克在1900年提出量子假设以解释黑体辐射,爱因斯坦在1905年提出光量子理论解释光电效应,这些工作揭开了量子论的序幕,但也暴露了经典物理的深层危机。

然而,真正的难题在于:微观粒子的运动状态究竟如何被描述?1913年,玻尔提出的原子模型在解释氢原子光谱上取得成功,但在多电子/原子和复杂体系中显得力不从心。1925年,海森堡创立了矩阵力学,薛定谔则提出波动力学。两种理论虽然在数学上被薛定谔证明等价,但在物理意义上的解释分歧依然存在,尤其是波函数的含义问题悬而未决。

正是在这迷雾重重的时刻,身处哥廷根大学理论物理研究所的玻恩,从解决一个具体的物理难题中找到了突破口——电子散射问题。当一束电子射向原子靶时,它们会以不同的角度被散射出去。经典物理可以计算确定轨迹的偏转,但在量子领域,粒子表现出波动性,其散射行为需要用波函数描述。玻恩在仔细分析散射过程的理论计算和实验数据时,做出了划时代的洞察:波函数 本身并不描述粒子位置,但其模的平方(),在给定的空间位置和时刻,精确地给出了在该处发现一个粒子的概率密度!

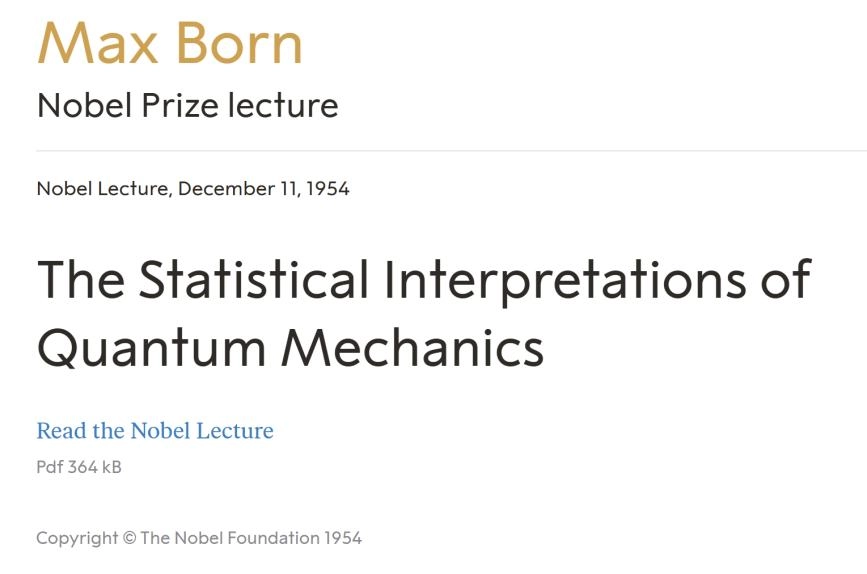

1926年6月,玻恩在论文《Zur Quantenmechanik der Stossvorgänge》一文中首次明确提出了这一观点,并在同年晚些时候的文章中将其推广到一般的量子态测量。这个简洁而深刻的规则(计算波函数模平方以获得概率)后来被称为“玻恩规则”。这是量子力学发展史上一个决定性的时刻,它为薛定谔方程的解赋予了清晰、可操作的物理意义,但也因其核心引入的根本随机性,引发了物理学界最激烈的哲学争论。

然而,这一突破引发了物理学界的激烈争论。爱因斯坦在1926年给玻恩的信中写道:“量子力学确实令人印象深刻,但它让我感到不安……上帝不会掷骰子。”玻恩则是坚定地回复:“亲爱的爱因斯坦,请别指挥上帝该怎么做。”这段往来不仅展现了两位学术巨匠的学术锋芒,也透露出那个年代物理学家们对于概率与确定性的激烈讨论。

图2 玻恩提出概率诠释的原始论文

(图片来源:参考文献[1])

02 量子世界的语言——玻恩规则的核心内涵

经典物理学的图景清晰而确定:如果已知初始条件和作用力,就可以完全预测未来状态。但量子世界打破了这种确定性。玻恩规则指出,波函数的模平方代表了粒子在给定位置与时间被发现的概率密度。

这看似简单的一句话,实际上是量子力学数学形式得以物理化的关键。它告诉我们:

概率的目录:波函数 并非可观测的物理量,而是“概率的目录”。例如氢原子中的电子,其波函数描绘了核周围的概率云,而非行星般的固定轨道;

测量的本质:单次量子测量的结果具有随机性,但大量重复实验的统计分布必然收敛于的预测——如同赌场无法预知单次轮盘结果,却可掌控长期收益;

概率的叠加性:双缝干涉实验中,单个电子的落点不可预测,但大量电子形成的干涉条纹正是的空间分布体现。

这一解释很好地回答了双缝干涉实验中的谜团——当单个电子或光子通过双缝时,其落点是随机的,但经过足够多次测量,干涉条纹会自然显现。这是因为每个粒子都有一个由波函数决定的概率分布,而玻恩规则正是计算这一分布的工具。需要指出的是,当时的双缝干涉实验多集中于光子或电子束的整体效应,单电子的逐一干涉是在后来的技术发展中才得以直接观测。

玻恩规则不仅统一了量子力学的数学和物理意义,还使得量子理论能够被直接检验和应用。它让量子力学不再是一套抽象的数学游戏,而成为解释和预测实验现象的现实理论。

图3 双缝干涉实验的示意图

(图片来源:Wikipedia)

03 玻恩规则的确立——实验验证与深远影响

尽管遭遇哲学上的巨大争议,玻恩概率诠释的强大生命力,最终源于其无与伦比的解释和预言实验现象的能力,以及随之而来的坚实实验验证。

散射实验的直接验证:玻恩最初提出概率诠释就是为了解释散射问题。很快,基于玻恩规则的量子力学对粒子散射角分布的精确计算,与卢瑟福实验以及后来的高能物理实验数据完美吻合。散射粒子在探测器上的分布,精确地遵循着给出的概率预言。这是对玻恩诠释最直接、最有力的支持。

原子光谱与跃迁概率:矩阵力学和波动力学都能计算原子能级间跃迁的概率,并且采用玻恩规则得到的理论结果,与观测到的光谱线相对强度高度一致。概率诠释为理解原子光谱提供了自然的基础。

电子衍射与干涉:当电子束通过晶体或双缝时,会产生清晰的衍射或干涉图样。这些图样无法用经典粒子轨迹解释,却完美符合将电子波函数叠加并计算所得到的空间概率分布。这强有力地证明了电子等粒子的行为受概率幅支配。

随着实验证据的不断累积和量子力学在各个领域的巨大成功,玻恩的概率诠释逐渐被绝大多数物理学家所接受,并被写入教科书,成为学习量子力学的起点。任何量子系统的状态演化由薛定谔方程描述,而任何测量结果的预言则必然通过玻恩规则给出。概率性,被确立为量子世界最本质、不可还原的特征。

结语

马克斯·玻恩提出的概率诠释,是量子理论皇冠上最璀璨的明珠,是赋予量子力学精密数学框架以生命的深邃“灵魂”。在经典决定论观念根深蒂固的时代,玻恩以非凡的勇气和深刻的洞察力,揭示了微观世界内禀的概率本质。他通过这一简洁却威力无穷的规则,将抽象的波函数与现实世界的测量结果——概率,牢固地联系起来。

鉴于概率诠释对量子力学乃至整个现代物理学的革命性贡献,马克斯·玻恩于1954年被授予诺贝尔物理学奖。获奖理由是他在量子力学领域的基础性研究,特别是“对波函数的统计诠释”。而他的概率诠释,其价值远超一枚奖章。它彻底革新了人类的自然观,将概率和不确定性置于物理实在的核心。

图4 马克斯·玻恩于1954年被授予诺贝尔物理学奖

(图片来源:Nobel Prize的官网)

然而,玻恩对量子力学的塑造,并不仅限于概率的语言。在他与学生海森堡以及数学物理学家约旦的合作中,一套全新的数学体系诞生——矩阵力学。这不仅是量子力学最早的系统化形式之一,也为概率诠释的提出奠定了坚实基础。那么,玻恩是如何与海森堡携手,把一个尚未成形的物理直觉锻造成量子理论的骨架?这段科学史上的传奇合作,正是我们将在下一篇中探寻的故事。

参考文献:

[1] Born M. Quantenmechanik der stoßvorgänge[J]. Zeitschrift für physik, 1926, 38(11): 803-827.

[2] Born M. Statistical interpretation of quantum mechanics[J]. Science, 1955, 122(3172): 675-679.

[3] Born M, Heisenberg W, Jordan P. Zur quantenmechanik. II[J]. Zeitschrift für Physik, 1926, 35(8): 557-615.

[4] Born M, Jordan P. Zur quantenmechanik[J]. Zeitschrift für Physik, 1925, 34(1): 858-888.

[5] Born, Max. 1969. The Born–Einstein Letters: Friendship, Politics and Physics in Uncertain Times. London: Macmillan.

[6] B Born M. Statistical interpretation of quantum mechanics[J]. Science, 1955, 122(3172): 675-679.

出品:科普中国

作者:栾春阳、王雨桐(清华大学物理系博士)

监制:中国科普博览

文是楼上发的,图是楼上帖的,寻仇请认准对象。

有些是原创,有些图文皆转载,如有侵权,请联系告知,必删。

如果不爽,请怼作者,吐槽君和你们是一伙的!请勿伤及无辜...

本站所有原创帖均可复制、搬运,开网站就是为了大家一起乐乐,不在乎版权。

对了,本站小水管,垃圾服务器,请不要采集,吐槽君纯属用爱发电,经不起折腾。

暂无评论内容