明代中医大师龚居中曾经写过一本儿科著作,叫《幼科百效全书》,这其中就记载了这样一种叫“惊风”的病

“(惊风)……暴受惊恐小儿神气怯弱,元气未充,尤多痰浊内伏。若乍见异物、乍闻异声,或不慎跌仆,则暴受惊恐。惊则气乱,致使神志不宁,惊惕不安”

龚居中

就是小孩子被吓着或者惊着后哭闹不停

现在看来这就是小孩子惊吓后血压升高、心跳加速、肾上腺素分泌过多的一种应激反应。正常情况下适当安抚,通过转移注意力等方式慢慢就可以得到缓解

本质上这种哭闹是一种情绪释放的表现,是人的一种自我保护机制

但在中医看来这就是一种病,是因为“气乱”所导致

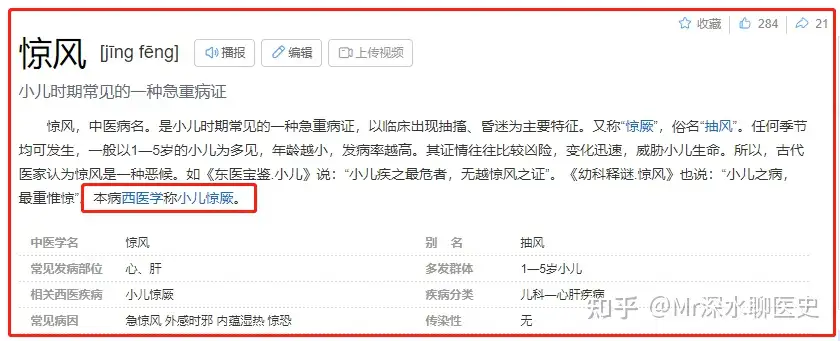

所以正常的生理反应,在中医这里就是一种叫“惊风”的病,而且位列“儿科四大证——痧、痘、惊、疳”之一,是一种常见且挺严重的疾病

龚居中列出了“惊风”这种疾病,也给出了治疗这种疾病的药方,就是“惊风散”

大部分小朋友吃了“惊风散”,情绪很快都能得到平复,而且睡觉也更安稳,堪称儿科“圣药”

因为治疗小孩哭闹疗效太过“显著”,这药直到10年前依然是中医儿科临床上的常用药,依然广泛用于临床

直到2013年7月,国家药监局药审中心正式发布了《儿科人群药物临床试验技术指导原则》,包括惊风散在内的多款中成药被踢出儿童临床用药名单

为什么一款“疗效”如此显著的中药,会被如此坚决的提出临床用药名单呢?

答案就在“疗效”二字上

惊风散的主要成分是朱砂,也就是俗称的硫化汞(HgS),是一种典型的重金属

硫化汞会对人的中枢神经和肝肾脏造成损害,抑制中枢神经兴奋,这就是为什么小朋友吃了惊风散后情绪可以得到平复,甚至睡的“香”的原因

中医这种所谓的“有效”,其实是“重金属中毒”的表现

将人体正常的“生理自我保护”认为是一种病,将“重金属”导致的“情绪平复”当作是药物疗效

这种所谓的“有效”滑天下之大稽

不过有意思的是,可能是因为这件事情太过荒唐,太给中医招黑,今天的中医慢慢讲“惊风”的定义给改了,开始往西医的“惊厥”身上靠

这和古籍里原载的“暴受惊恐小儿神气怯弱,元气未充,尤多痰浊内伏”大相径庭

其实很早就有中医注意到了这个错误

民国时期的那个中医儿科专家吴克潜,在自己的著作《儿科要略》里把以前中医对“惊风”的定义和治疗一通臭骂:

“……其证既非尽因惊得,亦非悉由风来,以其形之似惊而状之如动风者,则概加以惊风二字。于是世俗之医,遂妄立七十二种之名,以炫世而欺人,狂药乱治,误人不浅……不论何证,皆每每见之,若果悉以为惊风,则百病皆为惊风矣,此惊风二字之所以不可不辨也”

虽然我不确定吴克潜的认知是否正确,但至少我们能明确一点,那就是中医内部对疾病的定义、对有效性的判断可以说是毫无标准

标准有无还不是问题,最危险的是像“惊风”这样,把人体的自我保护当作是一种病,把“重金属中毒”当成是中药疗效

到底是谁在头疼医头,脚疼医脚?

没有回复内容