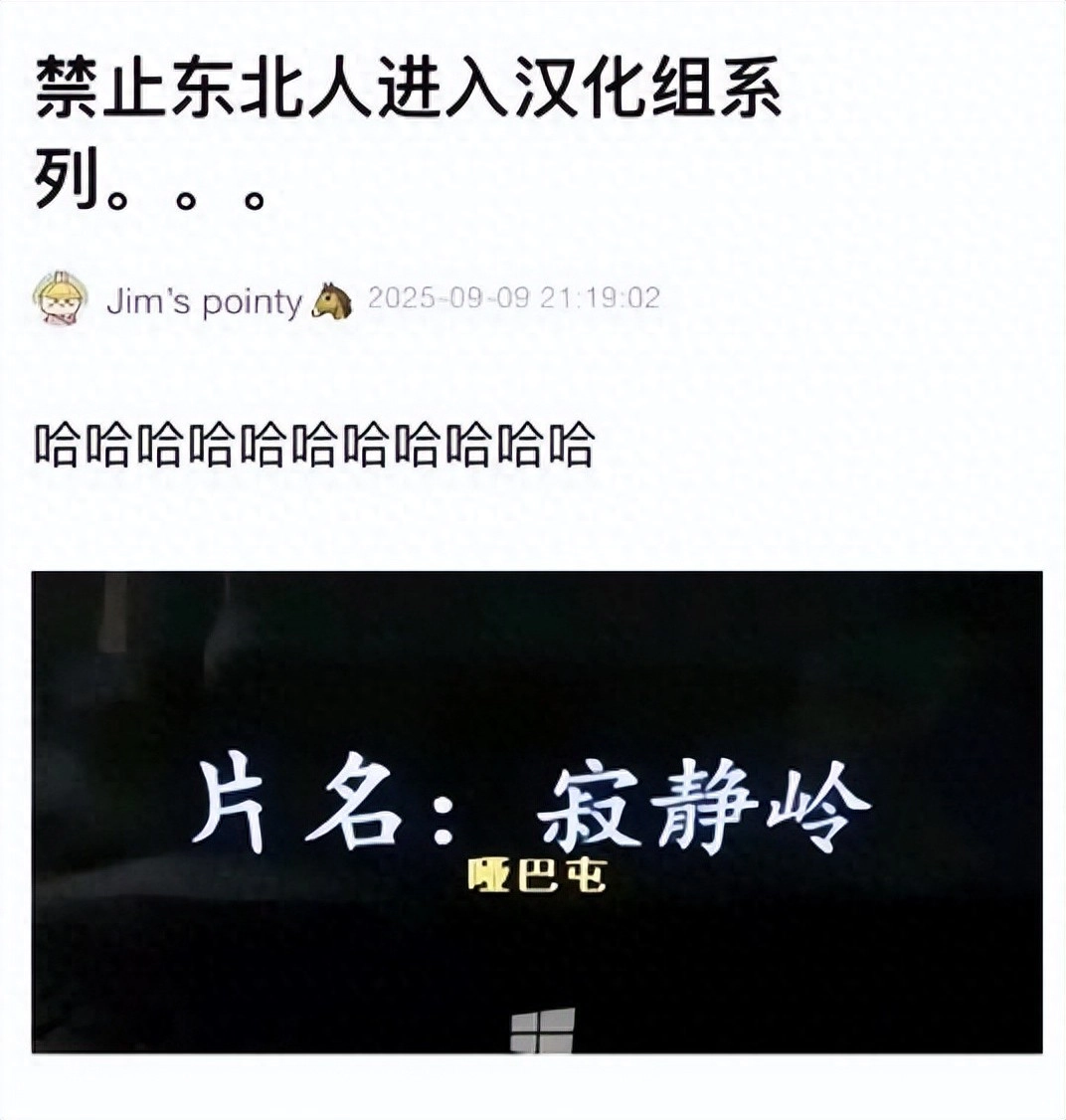

最近,又有网友重新将“建议禁止东北人进汉化组”的梗图整上热搜,这真就看一次笑一次,没完没了了。

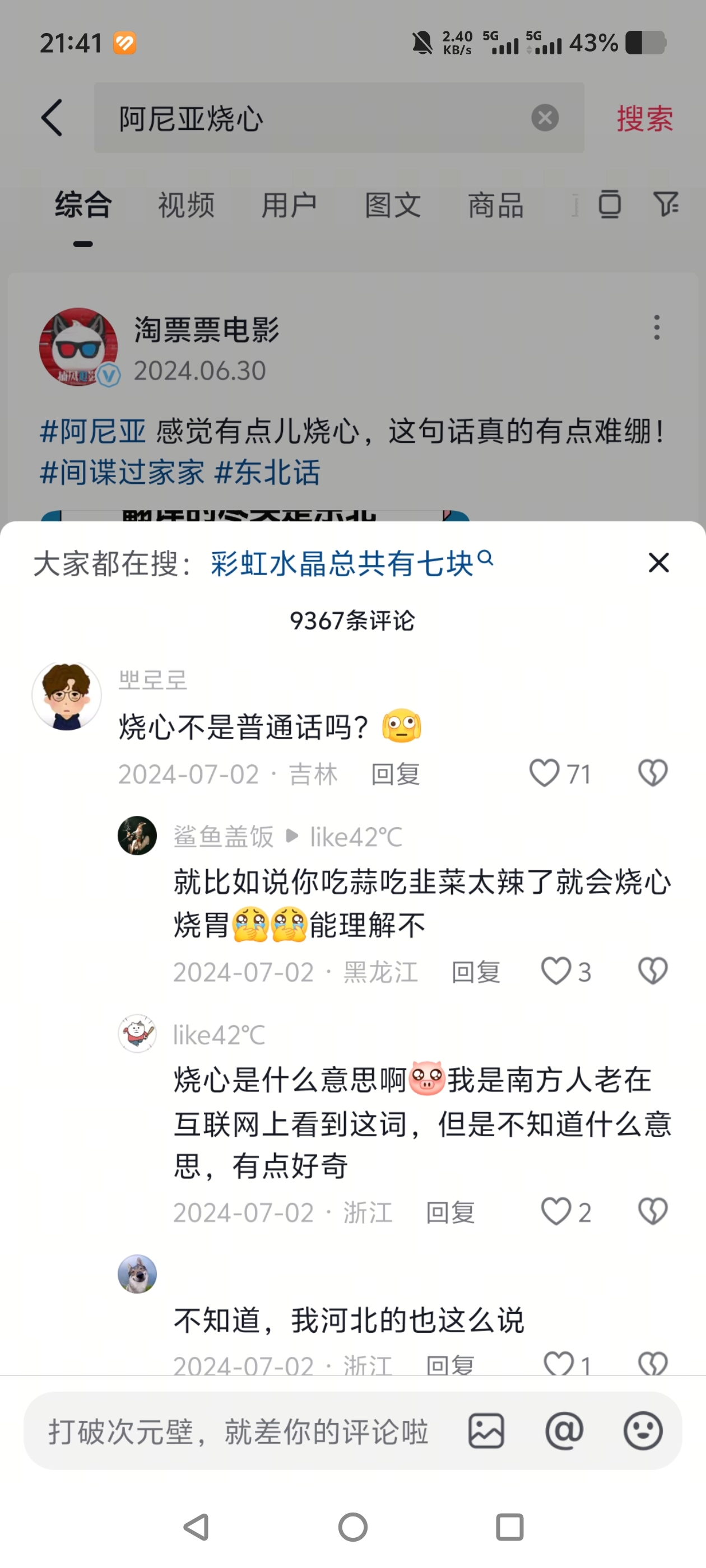

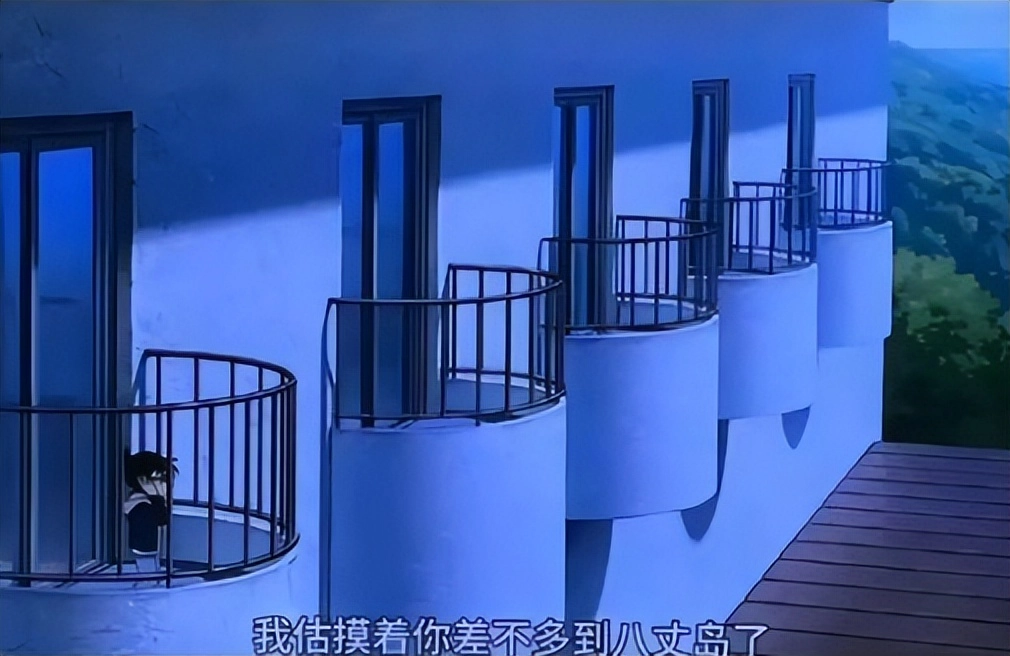

其实在几年前动画《间谍过家家》中的截图就上了热搜,画面里阿尼亚一脸纠结,字幕却写着一句——“感觉有点烧心”。

这种带着东北味儿的翻译,一下子让别的地区的人有点懵逼。大家纷纷在想,“烧心”是啥?

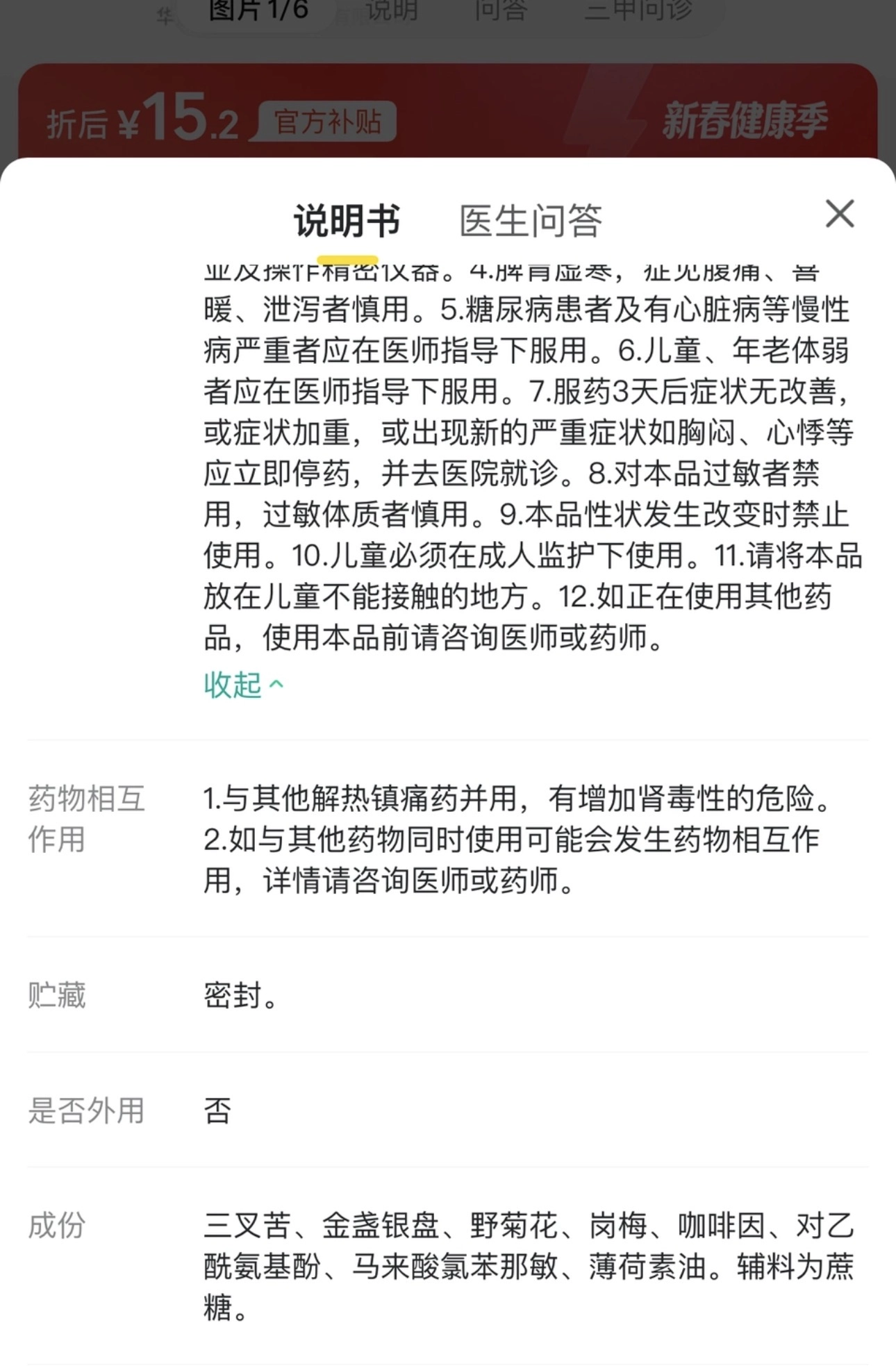

我查了下一些评论,网友解释烧心是正常医学词汇,是胃酸过多烧胃引发的烧心,夜间还会导致难以入睡,但这边根据剧情可能是用来表达“内心痛苦、难受的意思”。

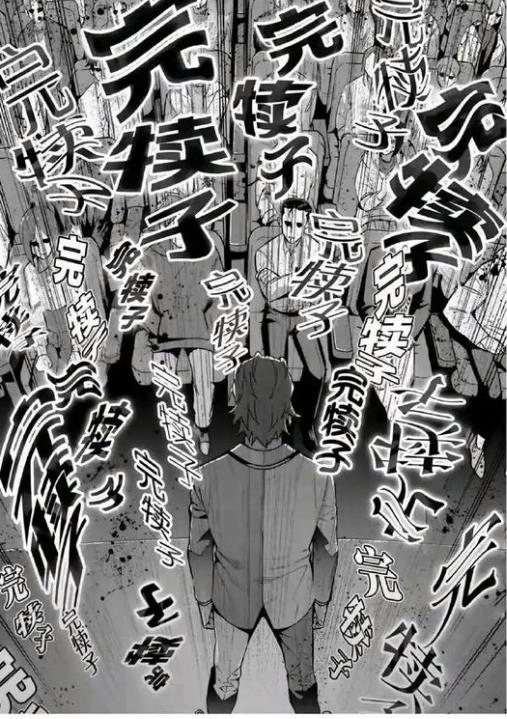

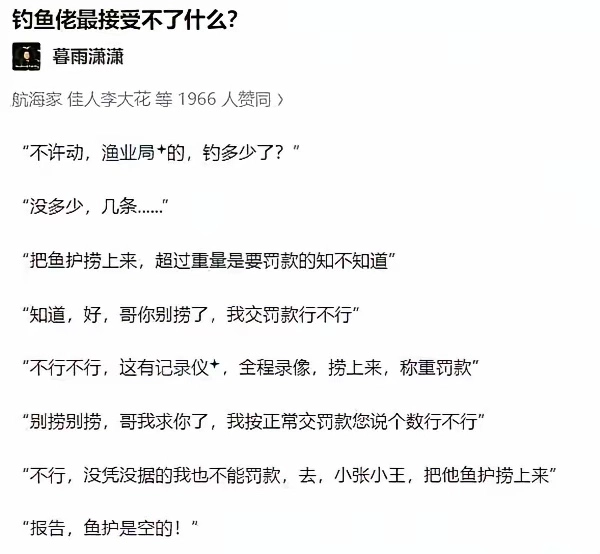

于是网友晒出各种东北人“夹带私货”的翻译。比如字幕组常常整出“完犊子了”“咋整啊”这种翻译,看得观众直接出戏。

于是网上就冒出了个调侃梗——“建议禁止东北人进入汉化组”。

核心现象:方言翻译的“魔性入侵”

二次元观众最怕的就是代入感被打断。

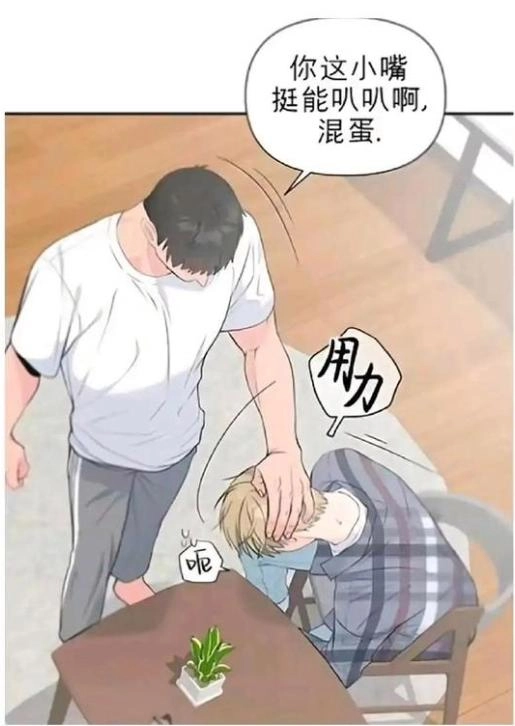

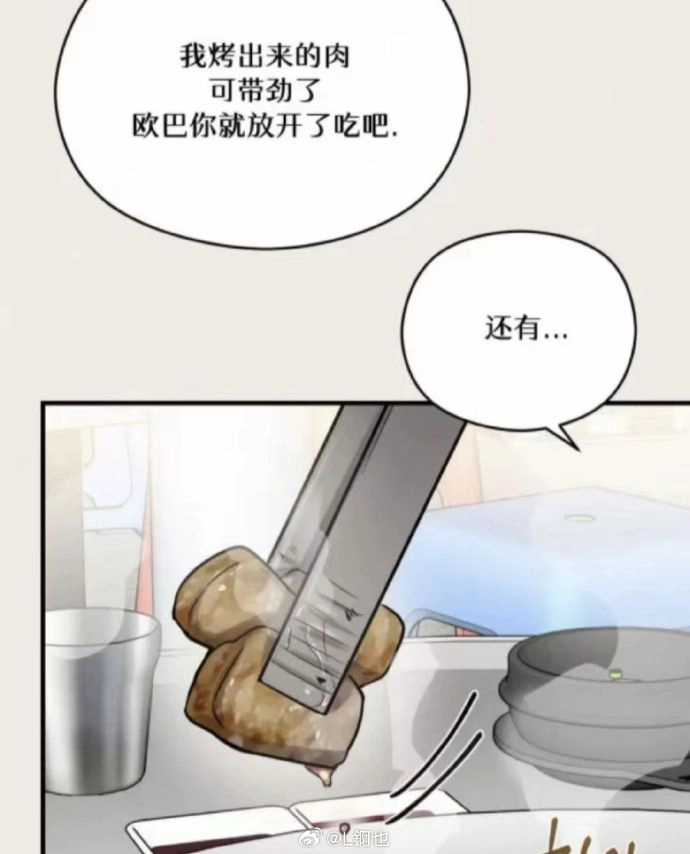

本来纯爱漫画,结果字幕写成“可带劲了”,瞬间浪漫感消失殆尽。

本来紧张的悬疑场景,被译成“这旮旯事儿老闹心了”,立刻变成喜剧现场。

很多人就调侃:“这字幕组八成是东北的!”甚至演变成“禁止东北人进汉化组”这样的夸张吐槽。其实大家心知肚明,这不是地域攻击,而是对翻译过度“方言化”的幽默抗议。

背后的逻辑:语言与观感的错位

东北话的传播力确实强,带点幽默和画面感,随便一个词就能让人脑补出生活场景。

比如“瞅啥”“老铁”“转迷糊了吧”,光看字就能笑出声。

可问题是——观众看动漫,本来是想感受原作的氛围。这时候再加上东北话的魔性“出戏感”,就容易引发不满。说白了,观众想要的不是“好笑的翻译”,而是“符合语境的翻译”。

争议点:方言标签和刻板印象

其实大多数玩梗的人只是想吐槽翻译风格,并没有真的歧视东北。现实是,翻译能力和地域无关。用不用方言,完全是译者个人习惯。真正危险的,是把幽默化的调侃,简化成带偏见的标签。

当然,方言翻译也不是一无是处。比如《银魂》里,神乐要是飙几句例如“这玩意儿整得老麻烦了”的东北话,感觉这跟神乐咋咋呼呼、耿直逗趣的性格还挺契合。这说明,少量方言点缀能增色,但密集使用会让人反感。

我的看法

“建议禁止东北人进汉化组”这个梗,说到底是一种观众对翻译“信达雅”的呼声。

方言本身无罪,它是语言的指纹,能带来亲切感与幽默感。

翻译需要克制,搞笑漫画、轻松番剧里点缀几句无妨,但在纯爱、热血、悬疑场景里就容易跑偏。

观众要明辨,玩梗归玩梗,不要让调侃变成地域攻击。

说到底,二次元的魅力就在于文化碰撞。如果翻译能在尊重原作氛围的前提下,偶尔加点“本土调味料”,反而会让人会心一笑。

没有回复内容