2019年8月22日,国家统计局发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告,报告显示:

“新中国成立以来,随着经济社会的发展,人民身体素质日益改善。1949年我国人口的平均预期寿命仅为35岁,2018年人均预期寿命达到了77岁。婴儿死亡率由200‰下降到6.1‰,孕产妇死亡率由1500/10万下降到18.3/10万”

请注意哦,这组数据来自国家卫健委,逻辑上来说中国人均寿命的提高理应和医疗卫生环境的改善有着莫大关系

那么古代中国人人均寿命35岁这个“锅”,应该由中医来背吗?

我的答案是,中医起码要负一半的责任,剩下的责任则由战争、饥荒等来背

抛开战争、饥荒等因素,有没有分析中医对人类预期寿命影响的办法呢?

答案是——有的

医学领域一般通过“去死因寿命表”,来分析某种疾病或某类疾病对平均预期寿命等指标的影响,反过来也可以用来推断我们到底“征服”了哪些疾病,才让国人的寿命得以增长的

我这里有一份四川阆中市1973-1988年的人口“去死因寿命表”,可以由此观察一下到底是哪些疾病直接影响了人口平均寿命

之所以取阆中市为代表,是因为阆中市是解放后全国第一批建立“死因统计填报制度”的试点城市,所以资料比较齐全可靠

该分析方法使用的是“净死亡概率模型”,复杂的计算公式就不给大家科普了,我们简单说下这个分析报告的结论

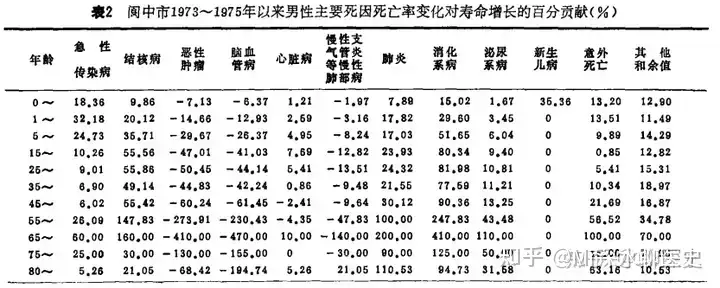

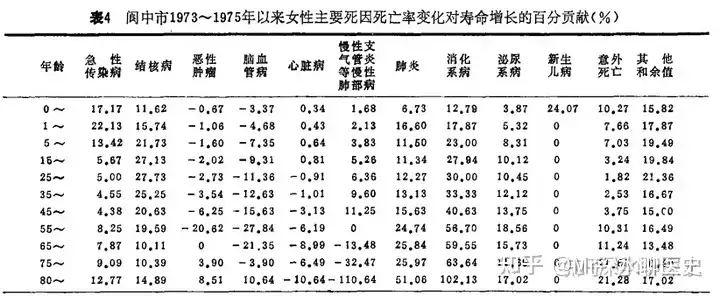

分析结果揭示,新生儿病、急性传染病、消化系病、意外死亡、结核病、肺炎、泌尿系统等疾病的死亡率,是影响人类各年龄组期望寿命的最大因素

也就是说只要这些疾病得到有效治疗,人类的平均预期寿命都会有较大增幅

排名第一的是新生儿死亡率的下降,贡献百分比为男35.36%、女24.07%

排名第二的是急性传染病死亡率下降,贡献百分比男为18.36%、女为17.17%

消化系病死亡率下降的贡献为第三,贡献百分比男为15.02%、女为12.79%

第四位以后的贡献里,男性以恶性肿瘤为主,女性以脑血管病为主

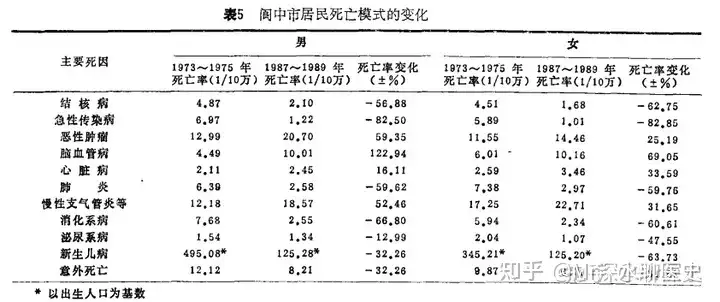

具体到疾病死亡率的下降情况,可以看到除了恶性肿瘤、心脑血管疾病以及慢支等疾病的的死亡率提升,其他疾病的死亡率都在降低

不过需要提一嘴的是,像恶性肿瘤、心脑血管疾病的发病率都是和寿命息息相关的

随着寿命的增长这些疾病的发生率也在大幅提高,这是生命体的必然

总结一下

在不考虑战争、饥饿等因素,影响人类寿命最大的两个因素分别是

1、新生儿病,包括器官发育不全、各种感染、黄疸等

2、传染病,包括肺结核、霍乱、鼠疫、天花等

我们可以粗糙的理解为,只要让这些疾病的死亡率降下去,人口寿命就能得到有效提升

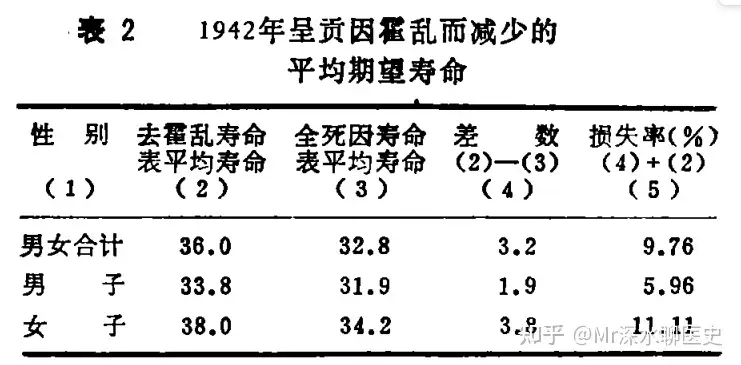

那么疾病对人口平均寿命,我们可以参考1942年云南呈贡爆发的霍乱疫情

之前说新中国第一次“去死因寿命表”是在阆中市,而中国历史上第一次“去死因寿命表”的建立,其实就是针对1942年云南呈贡的霍乱疫情

统计过程就不废话了,直接上图

由图片计算,可以看出因霍乱而死亡减少寿命在6.0%以上,而这仅仅是霍乱一种疾病

时至今日中医依然没有独立应对霍乱疫情的能力,假设我们再爆发一次疫情,按照今天中国人均预期寿命78岁计,仅霍乱一种疾病就会能直接干到73岁

中医可以应对哪一种疾病呢?

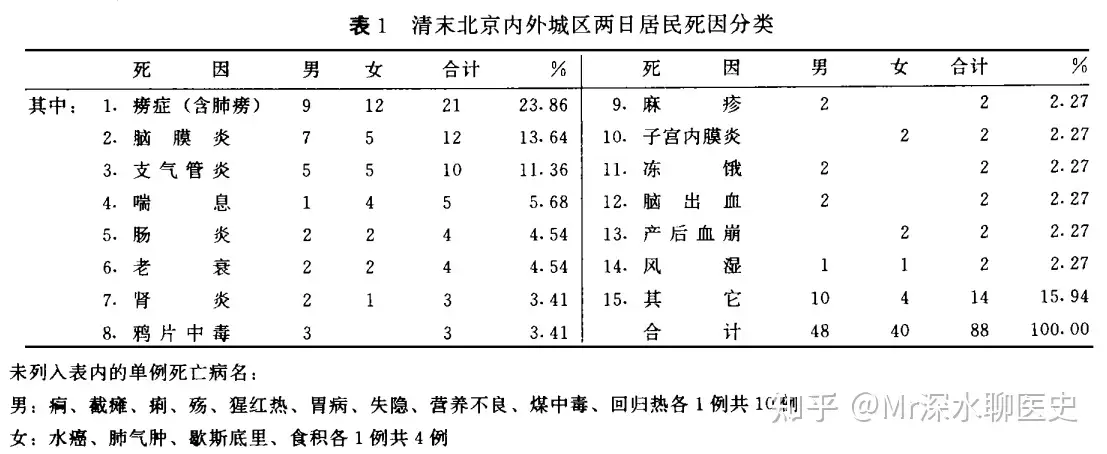

中国历史第一博物馆里存有清末时期民政部有关医学数据统计的大量资料

其中有这样一个统计很值得细品

这是民政部临时防疫局在两天内(光绪三十四年二月十九和二十二日)统计的内外城各区死亡人数登记表

此表登记的项目甚详,作者只摘记了死者姓名、性别、年龄、病别、染病日期、死亡日期六项,两天登记的死亡人数共有88人,这些死亡者已注明经过医官鉴定的字样,有一定的可靠性

现将这88名死者,按死因多寡的顺序统计

可以看到导致这两天北京城居民因病死亡的主要原因,超过50%都是各种传染病

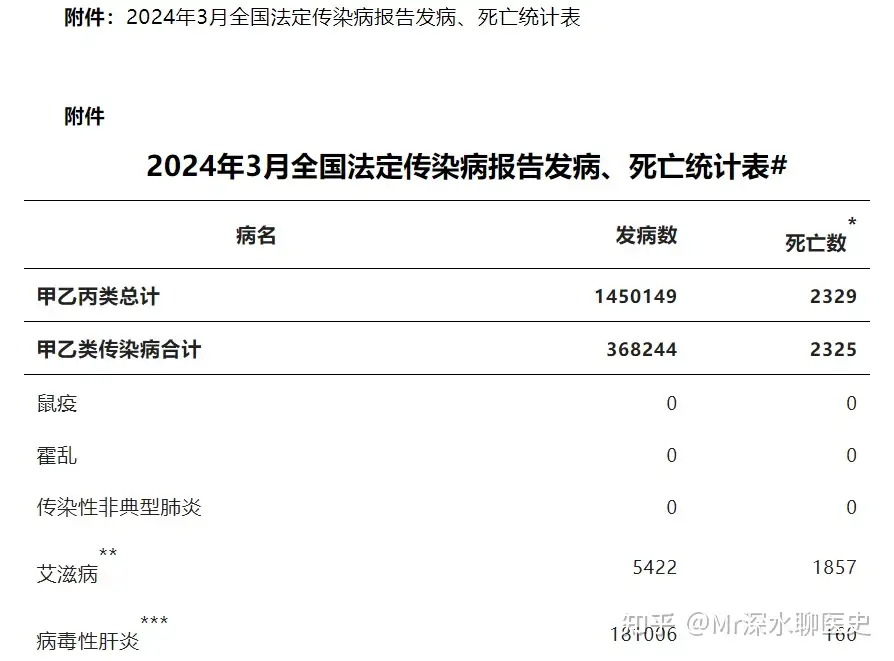

而今天我们随便找一份传染病统计报告来看,14亿人口的国家一个月的法定传染病死亡人数,也才2000多人,这里面还包括1857名艾滋病人

这就是为什么我说,对于中国古代人口寿命低,中医起码要负50%的责任

这不禁让我想起1907年,美国哈佛大学校长查尔斯艾略特在中国访问考察,回国后发表的一份演讲:

“请大家设身处地设想一下,以美国九千万的人口来看,如果只有一百六十所医院,没有专门的儿童医院,没有为穷人开办的诊所,如果所有的医学校都撤消,如果九千万人没有任何卫生知识,如果每家都有结核病人,没有一个城市没有天花,到处是淋巴鼠疫……如果这就是你们要居住的地方,那会是什么样的情形?而这就是中国”

这就是中医“治”下的中国。

本文转自B乎:阅读原文

没有回复内容