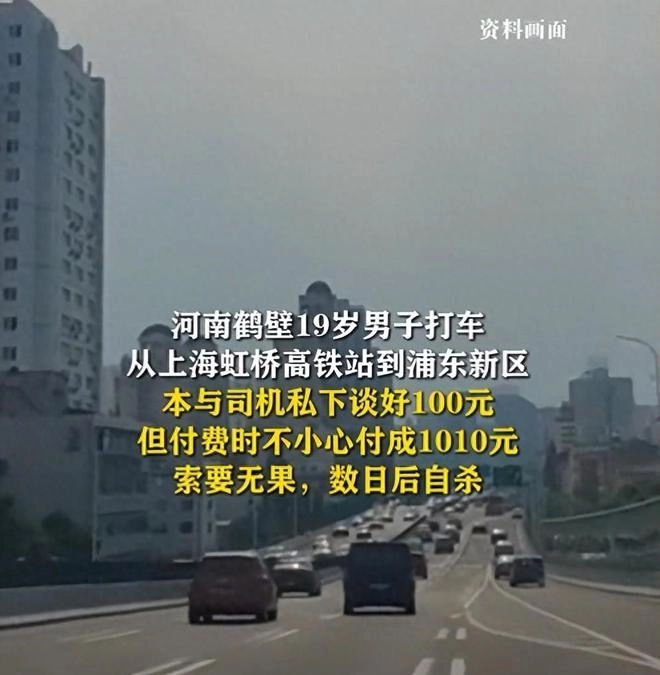

当河南鹤壁19岁青年因误付1010元车费(实际应付100元)后索要无果,最终选择结束生命的悲剧传来,全社会为之震惊。在谴责那名黑车司机的同时,这场因910元引发的悲剧背后,折射出的是当代青少年心理韧性缺失的严峻问题。在倡导快乐教育多年后,为何我们的青少年面对挫折时如此脆弱?

悲剧全景:910元如何压垮一个年轻生命

2025年3月,河南鹤壁19岁的郭某初到上海打工,从虹桥高铁站打车时误将100元车费输成1010元,多付了910元——这相当于他家月收入的三分之一。他立即通过微信支付留言请求退款,但司机收钱后未提醒即离开,且始终未回复。

在索要无果并报警未获得实质帮助后,4月6日,他的遗体在苏州被发现。法医确认其服毒自杀,现场遗留农药瓶。更令人心寒的是,司机在整个事件中始终冷漠回避,家属联系时挂断电话,法庭开庭也未到场。

郭某家是一个平凡普通的底层家庭:父母均50余岁,父亲患病无收入,母亲靠打零工维生,多付的910元是其赴沪打工的初始资金。一个带着全家希望外出谋生的青年,在遭遇不公与冷漠后,心理防线彻底崩溃。

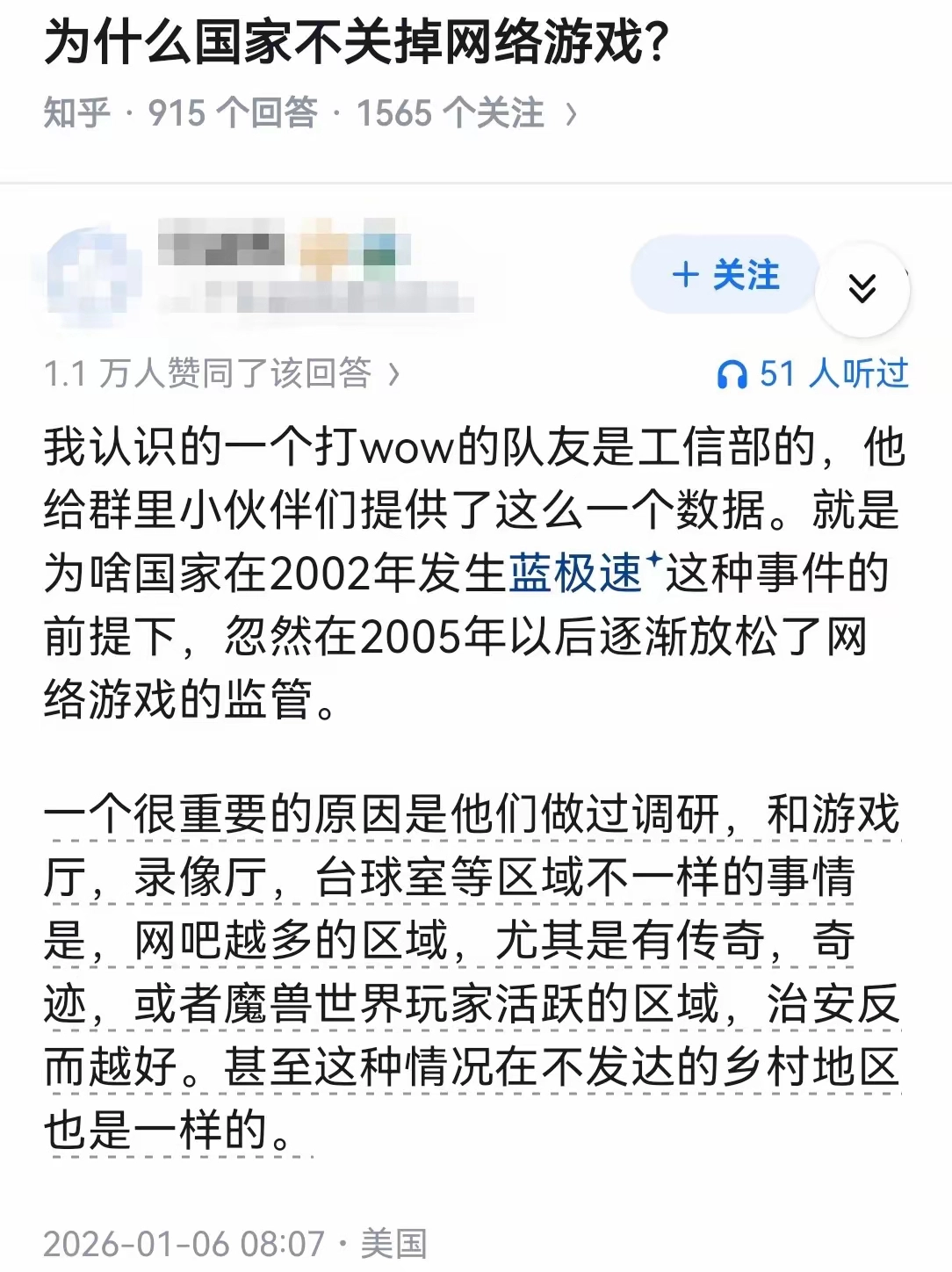

快乐教育的认知偏差:被忽视的心理韧性培养

这场悲剧折射出当前教育中一个被严重忽视的问题——在追求“快乐教育”的过程中,我们是否忽略了孩子心理韧性的培养?

快乐教育的三大误区

- 过度保护:家长代劳系鞋带、解决所有问题,无形中传递”你不行”的信号

- 逃避挫折:学校降低课业难度、减少作业量,孩子缺乏历练机会

- 虚假成功体验:部分学校评分全优,孩子直至三年级才知考试为何物

心理韧性缺失的代价

郭某的悲剧是个极端案例,但折射的共性问题令人忧心:

- 情绪调节能力不足:面对纠纷时,缺乏应对愤怒、沮丧的健康出口

- 问题解决策略单一:索要无果后陷入绝望,未能寻求更多援助渠道

- 抗压阈值低下:910元损失成为压垮心理防线的”最后一根稻草”

重建心理韧性的四大支柱

真正的快乐教育不是逃避困难,而是培养孩子在逆境中保持积极心态的能力。以下是基于心理学研究的心理韧性培养方案:

建立安全基地

安全感是乐观的土壤,父母需要:

- 用拥抱替代说教,降低压力水平

- 重构错误价值:”我们找到了擦桌子的新游戏”

- 创造固定家庭仪式,增强生活掌控感

可控归因训练

引导孩子将挫折归因于可控因素:

- 避免说”没关系”,引导思考具体原因

- 用”暂时”替代”永远”的表达方式

- 设计挫折教育桌游培养解决问题能力

自主意识唤醒

心理韧性的核心是相信自己有能力应对:

- 给予选择权:”你希望妈妈帮助还是自己试试?”

- 鼓励问题解决:”做些什么能让情况变好?”

- 教授情绪调节工具:深呼吸、绘画日记等

现实挑战适应

借鉴理性快乐教育理念:

- 适度吃苦训练:冷水浴、户外徒步等

- 真实社会体验:社区服务、勤工俭学

- 批判性思维培养:分析社会事件,讨论解决方案

家长实践指南:日常养育中的心理韧性培养

| 情境 | 错误反应 | 韧性培养回应 |

|---|---|---|

| 孩子打翻饮料 | “怎么这么不小心!” | “我们找到擦桌子的机会啦!你来决定用抹布还是纸巾?” |

| 考试失利哭泣 | “没关系,成绩不重要” | “这次没考好确实难过。我们一起看看哪些题是粗心?哪些是真不会?” |

| 被朋友拒绝 | “别理他,我们不稀罕” | “被拒绝很难受。想想有没有其他同学想一起玩?或者自己先做喜欢的事?” |

| 丢失贵重物品 | “跟你说了多少次小心!” | “我们一起想想可能丢在哪里?需要联系哪些地方询问?” |

关键教育原则

- 情绪命名技术:教孩子把抽象情绪具象化表达

- 故事疗法应用:通过绘本让孩子理解挫折是暂时的

- 进步及时肯定:”我注意到你生气时自己深呼吸了,真了不起!”

在快乐与坚韧之间寻找平衡

快乐教育的初衷值得肯定,但将其等同于”无挫折体验”是对教育本质的误解。真正的快乐教育应该培养的是苦中作乐、豁达乐观、创造快乐的能力。

当我们在为年轻生命惋惜时,更应警醒:教育既要给予温暖的土壤,也要锻造抗压的脊梁。让孩子在体验生活美好的同时,拥有穿越风雨的勇气和能力——这才是我们给孩子最好的成长疫苗。

没有回复内容