“西方伪史论”——质疑乃至全盘否定西方文明历史真实性的思潮,近年来在中文互联网乃至国际舆论场中掀起阵阵波澜。这股风潮并非孤立现象,其源头与传播路径耐人寻味,而其背后隐藏的商业驱动逻辑更值得警惕。

一、国际先例:从俄罗斯数学家到韩国“宇宙中心论”

追溯“伪史论”的现代传播,俄罗斯学者阿纳托利·福缅科(Anatolii Fomenko)和格列布·诺索夫斯基(Gleb Nosovskii)常被视为关键人物。这两位数学家在苏联解体后的动荡年代,戏剧性地跨行进入历史领域。他们提出一套惊世骇俗的“新编年史”理论,声称包括罗马、希腊在内的整个欧洲古代史都是中世纪的伪造。

无独有偶,韩国部分学者与舆论也曾大力宣扬“韩国起源论”或“文明中心论”,将诸多人类文明成果(如活字印刷、中医乃至某些神话传说)的起源归于韩国,甚至引发国际争议(如某些申遗项目)。表面看,这与俄罗斯的“伪史论”路径迥异,但其核心逻辑却有相通之处:通过对历史的重新解读甚至虚构,迎合特定的民族情绪或认知偏好。

二、国内回响:西方伪史论的兴起与“生意”

近年来,国内也涌现出类似的声音,集中表现为对古希腊、古罗马乃至整个西方古典文明真实性的全面质疑,即所谓“西方伪史论”。其代表人物如黄河清教授,通过著书立说、公开演讲,系统性地阐述其观点,质疑西方古代典籍、文物、建筑的真实性,获得了相当大的关注度。

另一位知名学者金灿荣教授,虽非严格意义上的“伪史论者”,但其部分涉及西方历史的言论(如曾引发热议的“亚里士多德不存在”观点),常被该思潮的支持者引为佐证。这些观点往往伴随着相关书籍的出版、讲座的举办、网络课程的销售等。

关键问题在于: 抛开学术争论本身,这种现象的兴起是否仅仅源于纯粹的学术探索?越来越多的观察者指出,巨大的商业利益是重要的驱动力。通过提出颠覆性的、迎合部分受众心理(如民族主义、反西方情绪、对传统权威的怀疑)的“历史新论”,可以迅速吸引眼球,建立庞大的粉丝群体,进而转化为可观的图书销量、讲座收入、网络流量和课程订阅费。黄河清因“西方伪史”观点从不甚知名到声名鹊起并大量售书,就是一个典型案例。

三、核心驱动:利益与市场的合谋

无论是俄罗斯的“新编年史”、韩国的“起源论”,还是国内的“西方伪史论”,其传播与扩张的核心逻辑惊人地一致:利益驱动。

其操作模式往往是:

- 选择跨界或特定角度: 利用自身原有身份(如数学家)或特定切入点制造“反差”与“权威感”(如质疑西方经典)。

- 制造颠覆性观点: 提出极具冲击力、颠覆传统认知的论断,天然具有传播爆点。

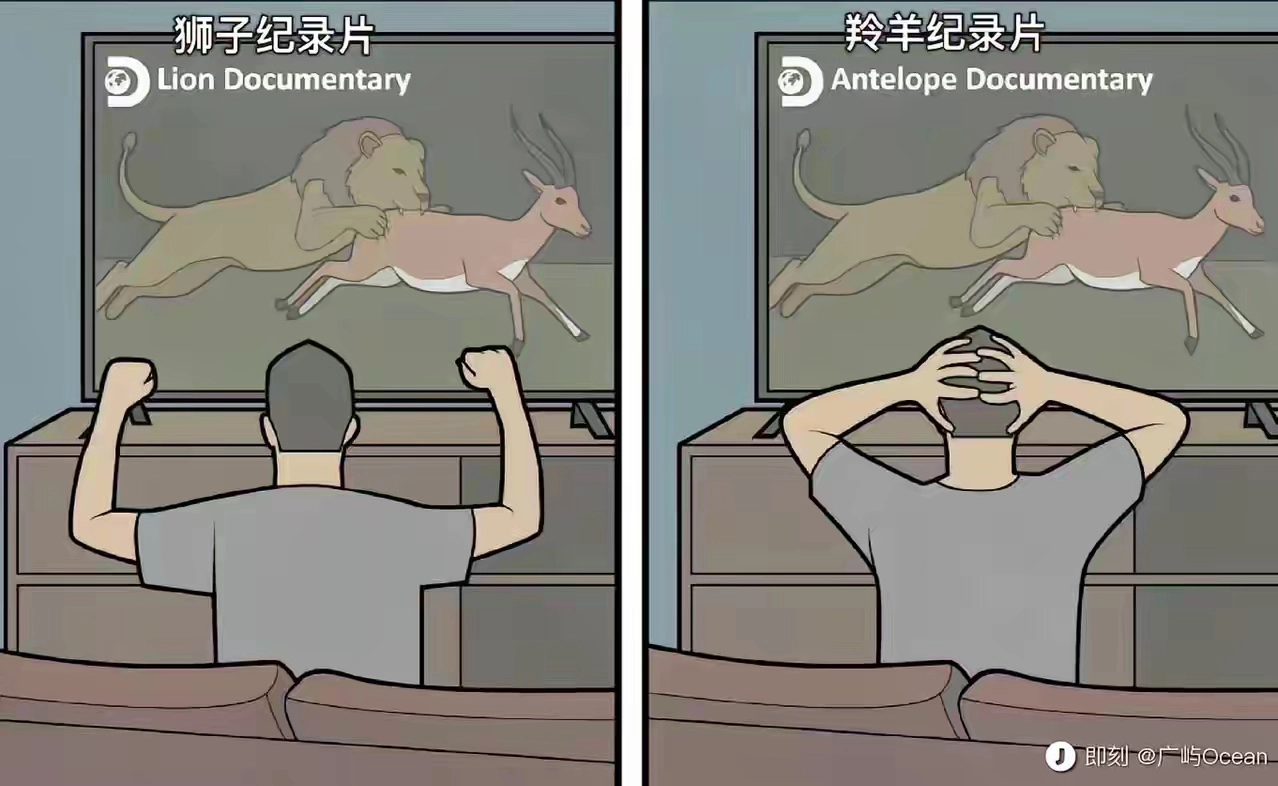

- 精准迎合受众情绪: 紧密贴合目标受众(可能对现实不满、怀有特定民族情绪或求知欲强但缺乏辨别力的群体)的认知偏好和心理需求。

- 构建传播矩阵与变现: 通过书籍、网络文章、视频、讲座、课程等多渠道传播,最终实现名利双收。

在这个过程中,历史真相本身的严谨考究往往让位于市场喜好和流量逻辑。受众获得的是情绪宣泄或认知满足感,而非扎实的历史知识。

结语:警惕被包装的“历史”与背后的生意

历史研究需要开放、严谨的学术态度和扎实的证据支撑。对历史的质疑本身是学术进步的动力,但若这种质疑脱离了学术规范,演变成一种为迎合市场、博取眼球、谋取利益而刻意为之的“历史虚构”产业,则背离了求真的初衷。

面对形形色色的“伪史论”或“新历史叙事”,作为信息接收者,保持独立思考能力和批判性思维至关重要。在情绪被煽动、认知被引导之前,不妨多问几个问题:其论据是否充分可靠?论证逻辑是否严谨?提出者是否有明显的利益诉求?这或许是我们避免成为这场喧嚣的“历史生意”中被动消费者的有效方法。

没有回复内容