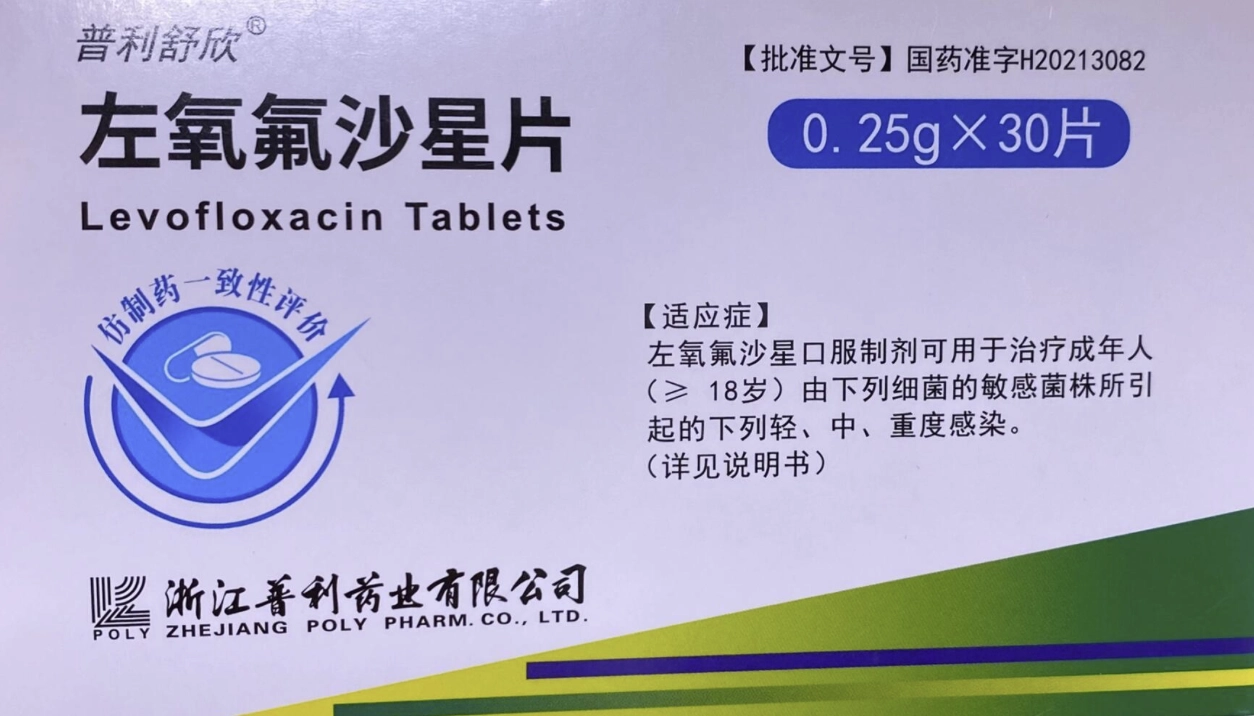

左氧氟沙星作为第三代氟喹诺酮类抗菌药物的代表,通过强力抑制细菌DNA旋转酶A亚基发挥广谱杀菌作用。其卓越的药代动力学特性(口服生物利用度接近99%,肺组织浓度达血药浓度2-5倍)使其成为治疗社区获得性肺炎、复杂性尿路感染的首选药物。

然而临床实践证实,该药的不良反应涉及多器官系统,尤其对特殊人群存在显著安全风险。本文将基于药物作用机制和临床大数据,系统阐述不良反应的病理基础与分级处置方案。

一、多系统不良反应的病理机制与临床处置

1. 消化系统毒性反应

药物直接刺激胃肠黏膜及肠道菌群失调是主因。在静脉给药途径中,消化系统反应占比达38.9%,表现为剂量依赖性恶心、呕吐及伪膜性肠炎。

分级处置方案:

- 轻度反应(不影响进食):调整为餐后给药,联用质子泵抑制剂(如泮托拉唑40mg qd)

- 中度腹泻(每日>3次水样便):加用蒙脱石散3g tid,并口服补液盐防止脱水

- 血便伴发热(疑诊艰难梭菌感染):立即停用左氧氟沙星,启用口服万古霉素125mg qid治疗

2. 超敏反应病理进程

IgE介导的Ⅰ型变态反应可在给药后数分钟内发生。静脉给药时严重过敏反应风险较口服给药升高3倍,过敏性休克死亡率高达10%。

紧急抢救流程:

- 即刻停用药物,建立两条静脉通路

- 肾上腺素0.3-0.5mg大腿外侧肌注,每5分钟重复直至血压回升

- 氢化可的松200mg+生理盐水100ml快速静滴

- 喉头水肿患者立即气管插管,禁用气管切开术延误抢救时机

3. 神经精神系统毒性

药物脂溶性特征使其易透过血脑屏障,通过拮抗GABA受体诱发神经兴奋性增高。老年患者因血浆蛋白结合率下降及肾清除减退,谵妄发生率增加55.6%。

特殊人群管理:

- 癫痫患者:避免使用,替代方案选择头孢曲松

- 出现幻觉/妄想:立即停药,短期使用喹硫平25mg bid控制症状

- 重症肌无力患者:禁用(可诱发肌无力危象)

4. 肌腱损伤的病理基础

药物通过抑制肌腱细胞线粒体功能及胶原合成导致肌腱结构破坏。60岁以上患者跟腱断裂风险增加3倍,糖皮质激素联用使风险升高6.4倍。

阶梯式处理:

- 跟腱疼痛首发症状:立即停药,患肢免负重制动

- 超声确诊肌腱炎:局部注射复方倍他米松1ml+1%利多卡因1ml

- 完全性跟腱断裂:手术端端吻合术后石膏固定8周

二、危及生命的不良反应预警指标

1. 血糖代谢紊乱

糖尿病患者用药24小时内需警惕症状性低血糖(血糖<3.0mmol/L),其机制与促进胰岛素释放及抑制ATP敏感性钾通道相关。

紧急处理:

- 意识清醒者:口服葡萄糖20g(相当于4茶匙白糖)

- 昏迷患者:50%葡萄糖40ml静脉推注,继以10%葡萄糖持续静滴

- 停药后持续监测血糖72小时

2. QT间期延长风险

药物阻滞心肌延迟整流钾电流(Ikr)导致复极化延迟。当QTc>500ms时尖端扭转型室速风险显著增加。

防控要点:

- 用药前必须基线心电图,QTc>450ms禁用

- 避免联用Ia/III类抗心律失常药(胺碘酮、索他洛尔)

- 静脉滴注时间≥60分钟,维持血钾>4.0mmol/L

3. 肝肾毒性监测节点

药物经肝肾双途径代谢,长期使用需警惕肝细胞坏死及间质性肾炎。

监测方案:

- 治疗>7天:每周检测ALT、AST、Scr

- ALT>3倍正常上限:立即停药并静脉给予谷胱甘肽1200mg qd

- eGFR 30-50ml/min:剂量调整为0.25g q48h

三、特殊人群精准给药策略

1. 老年患者剂量调整

98岁患者使用0.6g/日致精神紊乱案例警示:年龄相关肾功能减退使药物清除率下降40%。

给药方案:

- 肌酐清除率≥50ml/min:0.5g q24h

- 肌酐清除率30-49ml/min:0.25g q24h

- 肌酐清除率<30ml/min:禁用,改用头孢他啶

2. 围术期风险管理

肌腱断裂风险在术后康复期显著增加。

防控措施:

- 择期手术前停药≥48小时

- 术后抗感染优先选择β-内酰胺类

- 必须使用时联用支具保护负重关节

3. 妊娠及哺乳期禁忌

药物可通过胎盘屏障并分泌至乳汁。

- 妊娠期:D级禁忌,致胎儿关节软骨损伤

- 哺乳期:用药期间暂停母乳喂养

四、临床合理用药关键技术

1. 给药途径优化

口服与静脉注射生物等效性达99%,非危重患者应遵循“能口服不注射”原则。

静脉转口服时机:

- 体温正常持续>24小时

- 白细胞计数恢复至10×10⁹/L以下

- 胃肠道功能耐受

2. 致命性配伍禁忌

46例混合输注不良反应分析显示:

- 禁止与含铝/镁抗酸剂同服(血药浓度下降50%)

- 严禁与茶碱类联用(茶碱清除率下降30%)

- 避免与NSAIDs合用(癫痫阈值下降)

3. 疗程精准控制

不良反应发生率与疗程呈正相关:

- 急性细菌性鼻窦炎:5-7天

- 复杂性尿路感染:7-10天

- 慢性前列腺炎:28天(需每周监测肝肾功能)

结语:构建三级防御体系

左氧氟沙星的安全使用需建立系统化防御机制:

一级预防(用药前):严格筛查QT间期、肌腱病变史及过敏史;

二级监测(用药中):建立72小时关键观察窗,重点监测神经症状及过敏反应;

三级处置(发生后):制定标准化抢救路径,如过敏性休克“肾上腺素优先”原则。

临床医师应牢记:老年患者需依据肌酐清除率精确调整剂量,静脉给药严格控制滴速≤20滴/分钟。通过多维度防控策略,可在保证抗感染疗效的同时将严重不良反应风险控制在1%以下。

没有回复内容