事件背景:从明星光环到舆论风暴

2025年6月,正值高考季,演员那尔那茜因其教育背景引发广泛争议。她凭借《封神三部曲》和《长安的荔枝》等作品崭露头角,却因一档旧播客采访被推上风口浪尖。采访中,她自曝通过内蒙古定向委培政策以较低分数考入上海戏剧学院表演系,却未履行回内蒙古服务的承诺,违约赴挪威留学三年,随后进入娱乐圈。这一行为被指涉嫌“高考移民”和“挤占教育资源”,引发公众对教育公平和诚信的强烈质疑。

事件迅速发酵,央视和人民日报删除其高考祝福视频,官媒下场呼吁彻查,网友挖掘更多细节,包括其在北京十一学校接受基础教育却以内蒙古户籍参加高考的矛盾履历。 这场风波不仅关乎个人选择,更触及教育公平的底线和社会诚信的根基。

社会影响:公众信任与公平信念的动摇

那尔那茜事件之所以引发滔天巨浪,源于其精准击中了社会对教育公平的敏感神经。教育作为社会流动的基石,承载着无数普通人改变命运的希望。当规则被绕过、资源被不当占用,公众的公平信念遭到严重冲击。

-

- 舆论放大信任危机:自媒体时代的信息透明使事件迅速传播,网友的愤怒与“彻查”呼声反映了对特权现象的深恶痛绝。然而,官方至今未给出权威结论,舆论陷入“热舆情-冷处理”的循环,进一步加剧公众对制度公信力的质疑。

-

- 代际不公的隐忧:事件暴露了资源分配的不均。定向委培政策旨在帮助欠发达地区学生,却被指遭特权家庭利用。网友扒出那尔那茜母亲亦为上戏内蒙古表演班校友,质疑其家庭是否通过“私人订制”路径谋取政策红利。

-

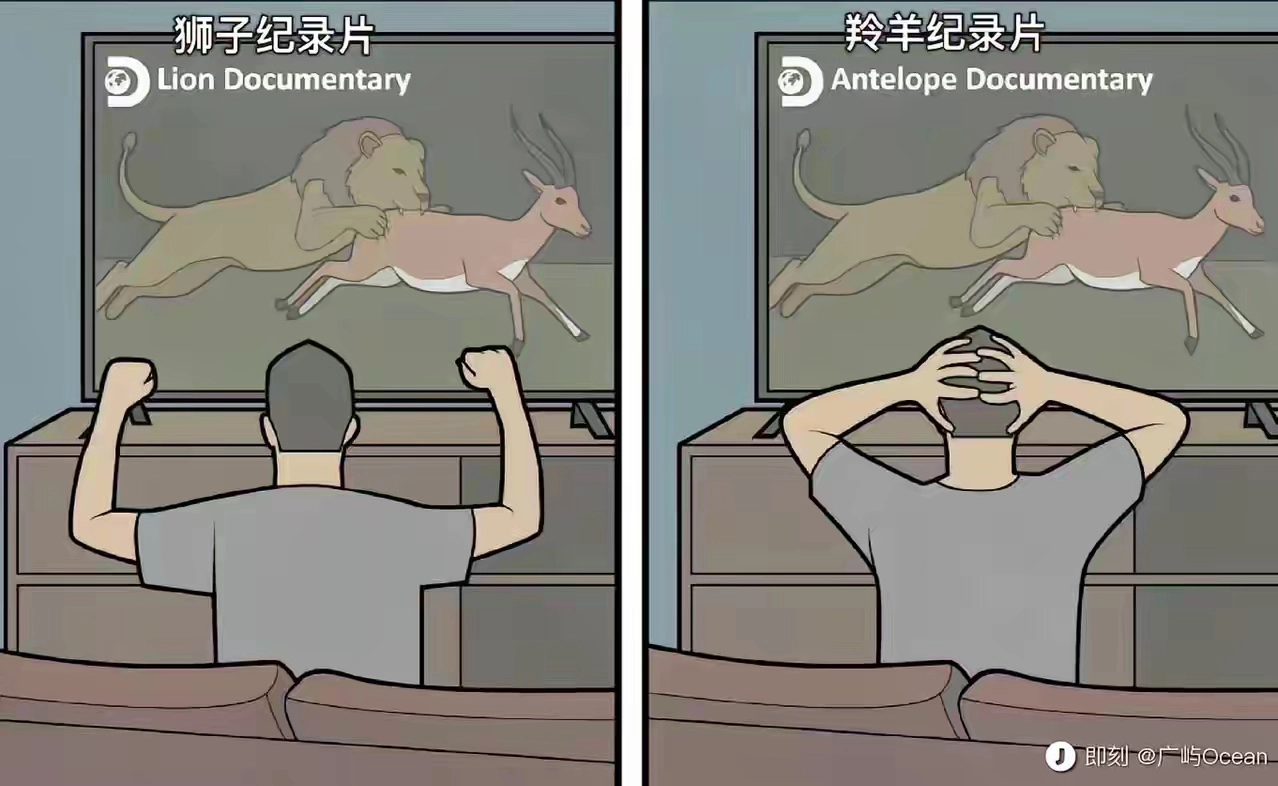

- 社会撕裂的风险:当寒门学子需拼尽全力争取机会,而少数人却能轻松“通关”,社会对努力价值的认同感被削弱。这种不公若长期累积,可能引发更深层次的社会矛盾。

对教育的破坏:制度漏洞与公平原则的侵蚀

那尔那茜事件暴露了定向委培政策执行中的多重漏洞,动摇了教育公平的根基。以下是具体影响:

-

- 高考移民乱象:那尔那茜在北京接受优质教育,却以内蒙古户籍参加高考,涉嫌通过户籍迁移或学籍挂靠占用定向名额。这种行为挤占了真正需要帮扶的考生机会,破坏了政策初衷。

-

- 违约成本过低:根据规定,定向生违约需退还培养费并支付50%违约金,纳入征信系统。但那尔那茜违约后未受明显惩戒,甚至回国后担任上戏助教,凸显政策执行的宽松。

-

- 监管机制缺失:户籍与学籍核查不严、招生流程不透明等问题,使类似操作有机可乘。网友呼吁建立全国联网的考生轨迹追踪系统,以杜绝“空学籍”现象。

这些漏洞不仅损害了教育的公平性,也让公众对特殊招生政策的正当性产生怀疑。数据显示,1982-2008年间,定向委培政策培养了超12万人才,85%履约回乡。 那尔那茜的违约行为与其同学的履约形成鲜明对比,更加剧了公众的不满。

诚信的崩塌:个人与制度的双重失守

诚信是社会运行的基石,那尔那茜事件却在个人与制度层面均暴露出诚信危机:

-

- 个人诚信受质疑:那尔那茜轻描淡写地自曝违约,显示出对规则的漠视。她的沉默应对进一步加深了公众对其诚信的怀疑,个人形象跌入谷底。

-

- 制度诚信受损:违约成本低、监管不力使定向委培政策形同虚设,损害了制度的严肃性。网友痛批:“当规则对某些人无效,努力还有意义吗?”

-

- 公众信任的连锁反应:类似事件频发(如2020年仝卓高考舞弊案),让公众对教育系统的诚信预期不断降低。若不及时追责,可能引发更广泛的信任崩塌。

解决之道:重建公平与诚信的路径

那尔那茜事件不仅是舆论风波,更是教育改革的契机。以下是可能的改进方向:

-

- 加强户籍学籍核查:推行“三年实际就读”规定,建立全国考生轨迹追踪系统,堵塞高考移民漏洞。

-

- 提高违约成本:将恶意违约纳入失信联合惩戒清单,与征信、纳税等级挂钩,增加震慑力。

-

- 招生阳光化:实施定向生选拔全程录像、评委实名公示,增强透明度。

-

- 公众监督与官方回应:教育部门需及时调查并公布结果,以权威结论回应舆情,重建公信力。

结语:让公平的阳光照进每一个角落

那尔那茜事件如同一面镜子,映照出教育公平与诚信的脆弱性。她的个人选择或许只是冰山一角,真正需要审视的是制度漏洞与特权现象。教育公平是社会正义的基石,唯有以透明的调查、严格的追责和完善的改革,才能守护每一位学子的梦想,让努力的意义不被辜负。

让我们共同期待,公平的阳光终将驱散阴霾,照亮每一条追梦之路。

没有回复内容