咱别不服,我先问问你古代中医先贤是如何评价中医四诊的?

答不上来吧?我来告诉你

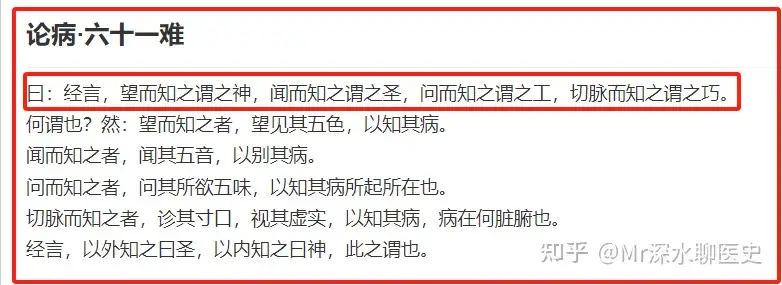

中医经典《难经》对四诊的重要性,有一段非常经典的评价:

“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧”

你会发现这里边是有鄙视链的

中医先贤认为“望”和“闻”一个是“神”一个是“圣”,这是顶级中医大师才能掌握的,SSR地狱级难度的诊断方式

“问”稍微差一点是“工”,这在古代就是一种技能,所以要“熟学之”,意思是熟能生巧技能掌握

最差的就是脉诊的“切”了,竟然沦落到了“巧”的地位。“奇技淫巧”这个成语总听说过吧?“巧”被认为是一种具有“耍滑头”和“不入流”

高端的中医是不屑于用脉诊这种小卡拉米给人看病的,所以古代脉诊一直被认为是中医的“四诊之末”,是最“低端”的诊断手段

而且中国自古以来就有“重道轻器”的传统,就是“坐而论道”最牛叉,你脉诊也属于“器”这一类,就是重视通过实践来获得真理的手段,大师们瞧不上

那是谁,颠覆了中医先贤对四诊重要的评价,到如今脉诊“翻身农奴把歌唱”,成了中医最重要的诊断手段的呢?

答案是——孙思邈

孙思邈啊~~虽然被中医后世尊称为一句“药王”,但你纵观整个中医史,孙思邈却是那个将中医带进万丈深渊,最后濒临存亡危急的“历史第一罪人”!

孙思邈背后是中医里一个重要的流派,这就是道医

这派医生诞生于黄老之学,严格意义上来说和董仲舒所代表的儒医是一个同父异母的兄弟

一直到两晋时期,道医都是一脑袋扎进炼丹炉子里捯饬硫磺硝酸汞的炼金术士,按道理这派人应该和西方的那个帕拉塞尔苏斯一样,成为未来化学的奠基人

可不知道怎么的,就在隋唐时期,道医突然就开始朝着中医理论使劲的祸害

这里面一个王冰,一个孙思邈

王冰是瞎编了一套《重广补注黄帝内经·素问》(原版《黄帝内经》在天禄阁里被烧毁),把道家的那套五运六气的糟粕一股脑的全塞进了书里

而后世中医就这样稀里糊涂的将这本一无传承、二被篡改了的“伪书”,当成了《黄帝内经》的正本

王冰是祸害中医的理论,孙思邈则是祸害中医的实践

中医先贤认定的最末流的脉诊,在孙思邈这里因为个人喜恶,直接摇身一变成了四诊之首了

孙思邈曾经说过这样一段话:

“夫脉者,医之大业也,既不深究其道,何以为医者哉?”

结果这就称为了后世中医视脉诊为“医之大业”的滥觞,成为了中医四诊里最重要的诊断手段

以至于后世中医有留下这样的评价:

“脉乃病机之外见,医家之准绳”

别说其他三诊了,连基本的“四诊参合”都不提。欺师灭祖、倒反天罡了属于是

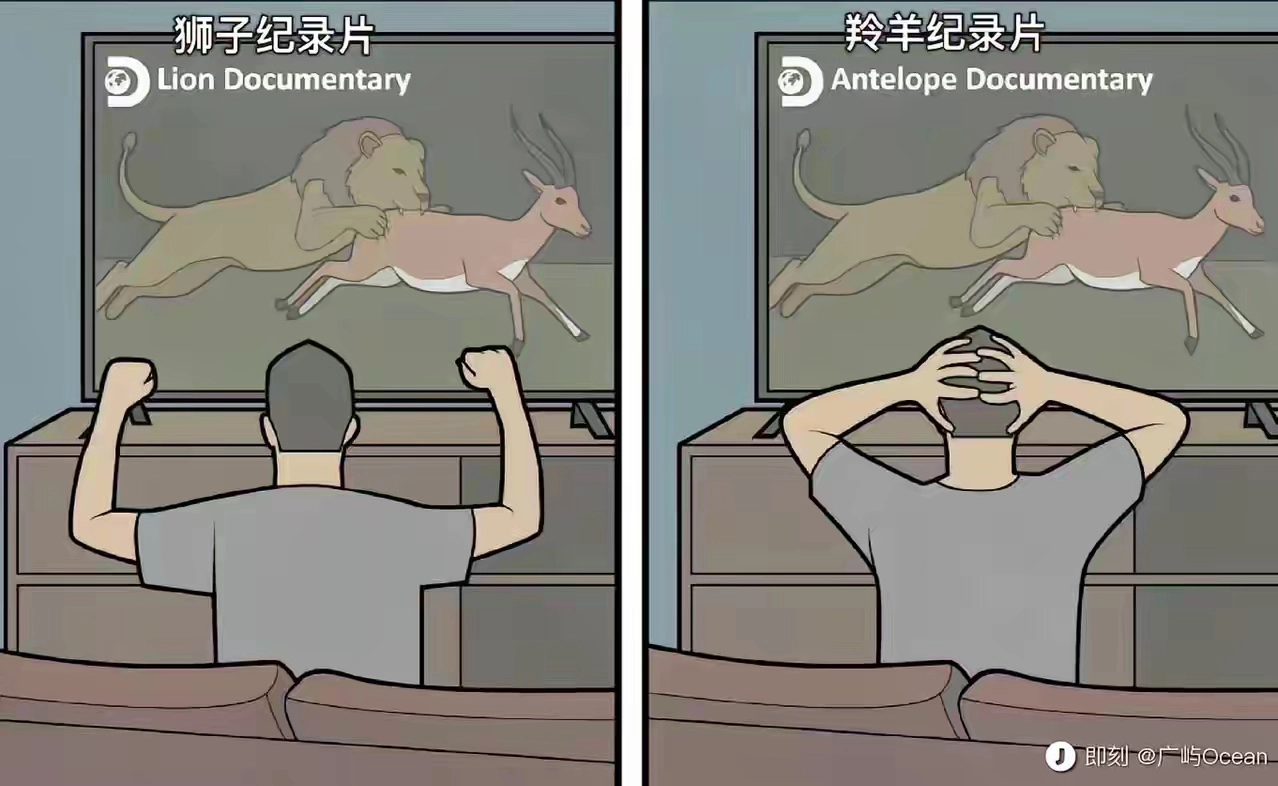

夸大脉诊的作用,也迎合了医患双方对诊疗过程的“预期”

医生为了表现自己的医技高超,望闻问切一笔带过,单纯的将医疗结论归结于脉诊所得,并给脉诊附带了许多非医学层面的意义

而患者这边也容易对脉诊这种医患之间的身体互动,产生好奇心和神秘感,甚至认为看中医不切个脉就是医生在敷衍病人

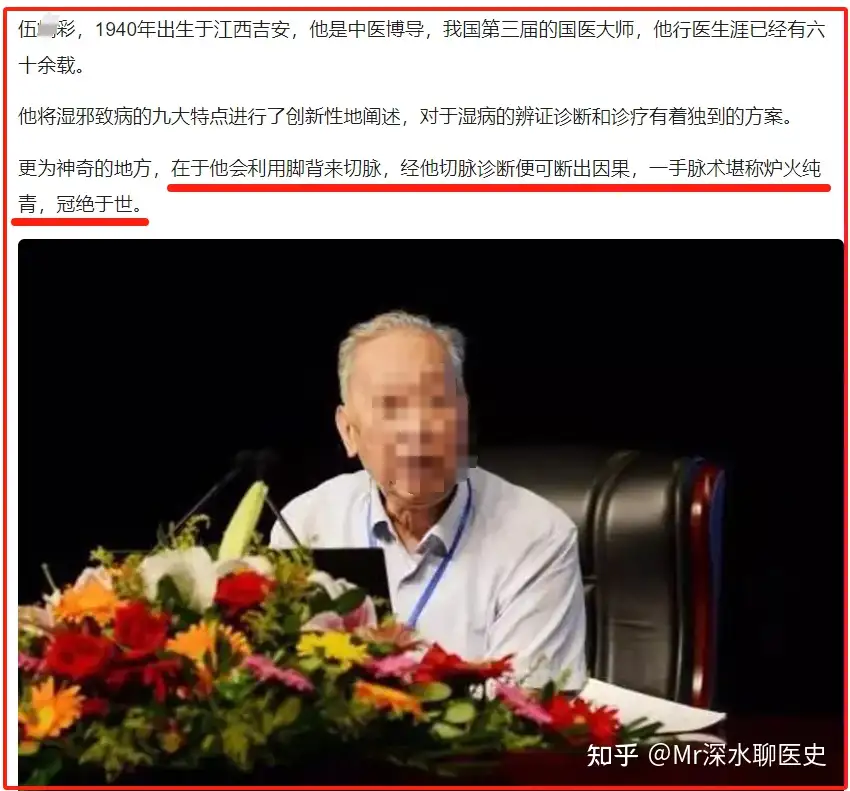

早些年靠脉诊诊断患者患有肝炎,甚至还知道是甲肝还是乙肝、转氨酶有多高……这些都是这种风气的产物,宇宙神医也都是这么来的

甚至正经中医也乐得用脉诊,来吹嘘甚至神化自己的医术。看多了你都不觉得这些是医生了,而是大罗金仙

得说这帮中医不去给人看病,转行来写盐选小作文,必定也是“冠绝知乎”

转自B乎大佬:阅读原文

没有回复内容