武汉大学之前可是风光无限,小米的雷军、融创的孙宏斌、泰康保险陈东升等名人都是从这所大学出来的。

没想到因为前几年的图书馆事件,将武汉大学推上了风口浪尖,很多人对武汉大学都戴上了有色眼镜。

本以为这件事情过几天可能就结束了,没想到最近发生了一件事情,直接将武汉大学的信誉击垮了,甚至很多HR看到是武汉大学的学生直接刷到了,到底是发生了什么事情?

一封投诉信武大的学生天塌了

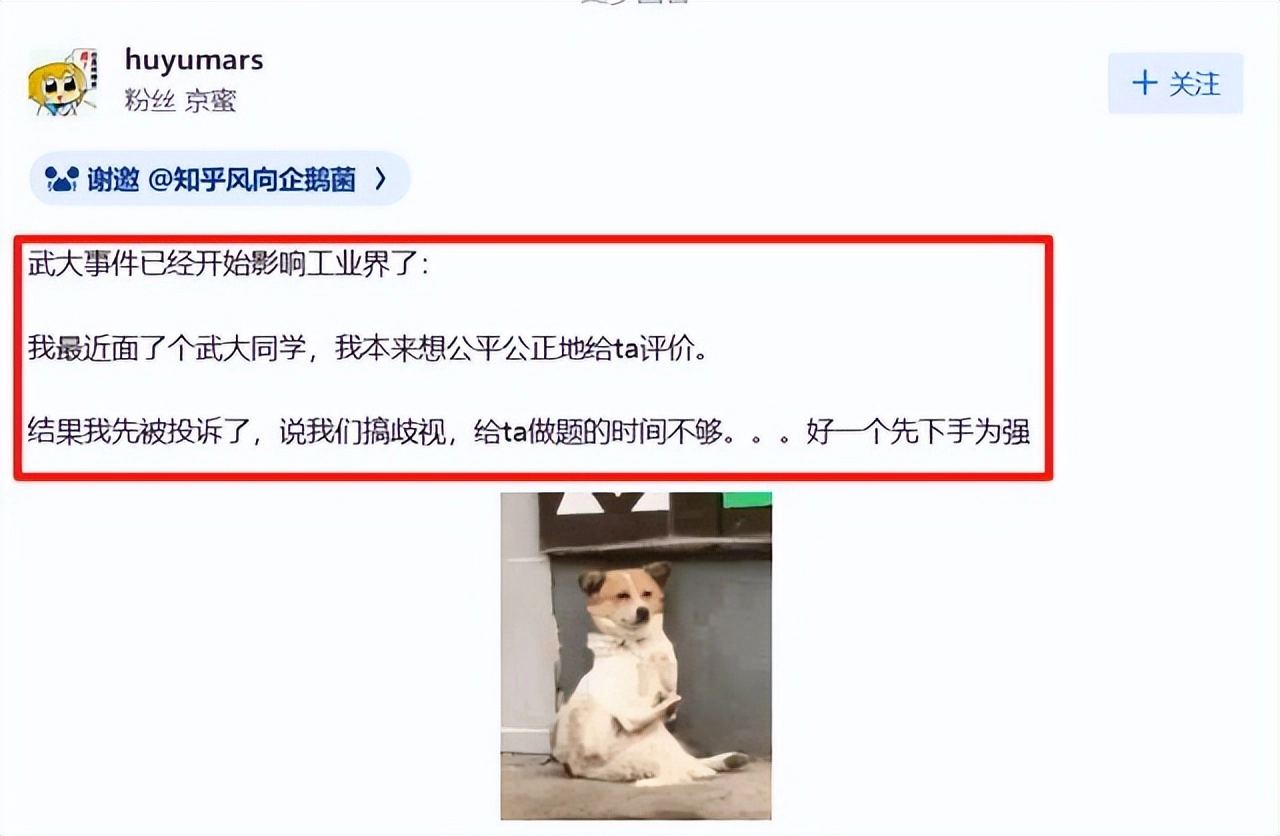

前段时间,一家公司要招人,而这家公司面试也是比较苛刻的,还需要笔试,一切都按照流程走着,没想到一段时间之后,公司收到了一封投诉信。

这封信是一名武汉大学的女学生写的,她在信上表示,HR在笔试的时候存在歧视,给自己的笔试时间不够。

而负责招聘的老王感到有些莫名其妙,他调出监控反复核对,发现当时所有候选人的笔试时间都是统一的,分秒不差,他猜测,或许是那位女生过于紧张导致了误判。

然而,这种在结果出来前就“先下手为强”的操作,在HR圈内却被解读为一种将自己置于“受害者”位置以获取优势的策略,有人甚至直言这是“武器化的碰瓷”。

这件事迅速在HR们的圈子里炸开了锅,它之所以能激起如此大的波澜,是因为它触动了一根敏感的神经,让人们联想到了两年前那场同样与武大相关的图书馆风波。

尽管那场风波最终以法院宣判男生证据不足、无罪释放告终,但由于当事双方的僵持和舆论的撕裂,事件的负面影响一直延续至今,成为了一种类似行为的“先例”。

无论是求职时的投诉,还是校园内的纠纷,当这些被贴上“精致利己”标签的行为反复出现时,它们就像投入湖面的石子,涟漪不断扩散,最终侵蚀的是整个群体的信誉。

一位HR朋友就曾无奈地表示,现在会下意识建议团队:“以后武大的简历先放一边,省得麻烦。”

另一家公司的HR更是直白地指出,他们拒绝武大求职者,并非质疑其个人能力,而是出于对“学校信用问题”的担忧。

简历上的“原罪”

信誉的崩塌,从来不是抽象的口号,而是具体到每一个毕业生求职路上的沉重枷锁,有武大学生在面试中,常常被面试官拐弯抹角地问起学校近期的“热闹”情况,那种感觉,就像一种“系统性的嫌弃”,让他们百口莫辩。

为了避险,有人甚至不得不在简历中,将母校的名字缩写成三个冰冷的字母——“WHU”,这股寒意不仅弥漫在就业市场,也悄悄渗透进了学术圈。

一位处在保研边缘的学生,本来一切顺利,却在最后关头被导师以一句“今年舆情压力大,多一事不如少一事”为由刷了下来。

连本该最纯粹的学术领域,都开始对这所学校的学生进行“风险评估”,连锁反应很快传导至招生端,有咨询机构悲观预测,若此风波持续,武大可能会“滑出中九”的行列。

数据似乎也在印证这种担忧:在湖北省内,武大电信类专业的最低录取分数线,与华科乃至海军医的差距正在显著缩小。

一位家长在网上留言,坦言因为听闻了所谓的“学风问题”,已经将这所百年名校从孩子的志愿清单中划掉了。

最无辜的,莫过于那些刚刚入学的新生,他们怀揣着对“最美大学”的憧憬而来,却发现自己成了为几年前风波买单的人。

谁来为“刷爆的信用卡”买单

声誉就像一排多米诺骨牌,平日里稳稳当当,一旦第一块倒下,便会引发势不可挡的崩塌。

有人将大学的品牌比作一张信用卡,每一次负面事件,都在透支其额度,而现在,武大这张卡似乎“已被刷爆”。

面对危机,校方也并非无动于衷,发表声明、举办讲座,试图修复形象,但在汹涌的舆论面前,这些努力常常被轻易解读为“洗地”,收效甚微。

法律可以判定对错,却无法左右人心,当偏见形成后,个体的“自救”显得如此苍白,学生在面试中,甚至需要主动声明“图书馆那事跟我没关系”,这种无奈的自证清白,本身就是一种伤害。

更有校友在社交媒体上苦中作乐,建议学弟学妹们将这段经历写进简历,包装成“参与处理校园危机,推动制度改革”的实习经验,字里行间满是自嘲。

古语有云:“履霜,坚冰至”,任何一场巨大的危机,都源于最初那些被忽视的细微裂痕,当个体的行为不断给母校这张名片抹黑时,最终承担代价的,是所有无辜的同伴。

转自头条慧心引力佳

文是楼上发的,图是楼上帖的,寻仇请认准对象。

有些是原创,有些图文皆转载,如有侵权,请联系告知,必删。

如果不爽,请怼作者,吐槽君和你们是一伙的!请勿伤及无辜...

本站所有原创帖均可复制、搬运,开网站就是为了大家一起乐乐,不在乎版权。

对了,本站小水管,垃圾服务器,请不要采集,吐槽君纯属用爱发电,经不起折腾。

暂无评论内容