马云说自己当年创业失败,躲在屋里哭,是看了他的书才咬着牙站起来

陈忠实写《白鹿原》时,总说路遥的精神像“灯塔”,照着自己往下写。

可就这么个“给别人心里点灯火”的人,自己却过得窝窝囊囊:

42岁那年在医院签离婚协议,老婆头也不回地走了

临死前兜里没钱,唯一的“遗产”是张一万多的欠条。

有人说他“傻”,有人替他不值,可等您听完他的故事,或许会觉得,这世上有些苦,总得有人扛着。

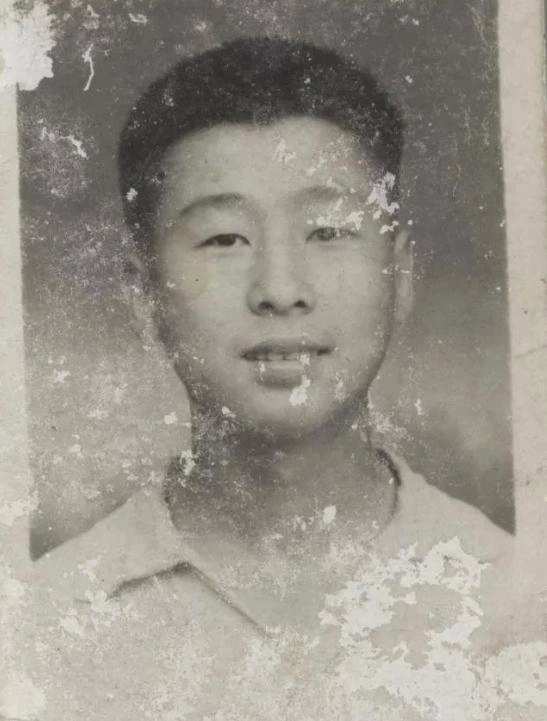

7岁被父亲“骗”走的娃,这辈子最怕饿肚子

1949年,他出生在陕西清涧县一个穷窑洞里,爹娘给他取名“王卫国”。

后来大伙都叫他路遥,这名字还是上小学时老师给起的。

他7岁那年,家里实在穷得揭不开锅,父亲哄他说“去赶集”,背着他走了几十里山路,把他“送给”了没孩子的伯父。

童年的路遥

“娃,跟着伯能吃饱饭,能上学。”父亲躲在树后头抹眼泪的时候,其实他早就知道咋回事了。

他没哭着拽父亲的衣角——因为他看见伯父家的缸里,还有半缸粮食。

后来他回忆说:“我那时就懂,哭没用,吃饱饭、读书,才是活路。”

可就算到了伯父家,饿肚子还是家常便饭。

上初中时,同学们下了课蹦蹦跳跳去玩,他却不敢站起来——饿到头晕,怕别人看见他腿抖。

有一回数学考试,他饿得眼前直冒金星,硬是把草稿纸嚼了两口咽下去。

村里的老爷爷老奶奶看他可怜,偷偷把给孙子攒的玉米面馍塞他衣兜:“娃,趁热吃,别饿着。”

这些带着体温的馍馍,后来都写进了他的书里。

他总说:“苦日子里的一点暖,比啥都金贵。”

被爱情狠狠“摆了一道”

18岁那年,他当上了县革委会副主任,成了十里八村的“出息人”。

那时候他谈了个对象叫林红,俩人每天腻在一块。

后来有个进军工厂的名额,大伙挤破头想争,他却二话不说让给了林红——“她跟着我吃苦,我得让她过上好日子。”

可没想到,当他因为变故丢了职务,林红转头就跟别人走了。

那天他躲在窑洞里哭了一宿,眼泪把枕头都泡透了。

可哭完之后,他抹把脸又拿起了笔——“人不能被日子打倒,得跟日子较劲。”

后来他去小学当民办老师,在煤油灯下写了第一首诗《车过南京桥》。

稿子登在《延安山花》上那天,他揣着两块钱稿费,在县城的面馆里点了一碗羊肉泡馍——这是他长这么大,第一次“下馆子”。

也就是从这时候起,他琢磨明白一个理:“日子越难,越得有点‘念想’,不然人就垮了。”

靠对象供着上大学的穷学生,娶了“恩人”却没守住家

上延安大学的时候,他穷得连件像样的衣裳都没有,书包里永远装着柳青的《创业史》——那是他的“精神干粮”。

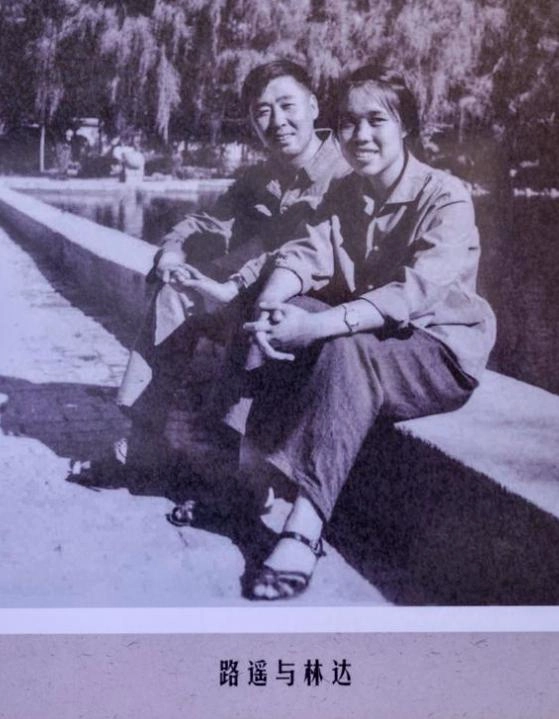

可现实里的干粮,全靠一个叫林达的姑娘给。

林达是他前女友的发小,早就偷偷喜欢他。

看他没钱交学费,就把自己当知青攒的钱全塞给他:“你只管读书,钱的事别操心。”

那些年,他俩靠写信谈恋爱,一封书信能写十几页,字里行间全是对未来的盼头。

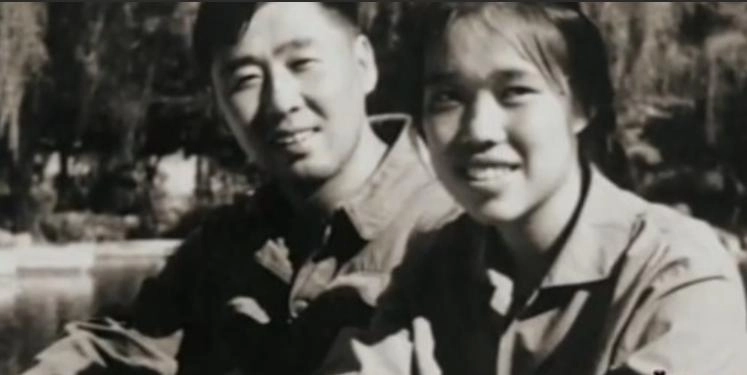

毕业后,他成了《延河》杂志的编辑,跟林达谈了8年恋爱,终于结婚了。

起初日子虽说不富裕,却也热乎——他在书桌前写稿子,林达在旁边纳鞋底,孩子在地上爬着玩。

可后来,他一头扎进了《平凡的世界》的写作里,家就成了“旅馆”。

“我知道她累,要上班、要带娃,还要伺候老人。”

他后来跟弟弟念叨,“可我停不下来啊,心里有个声音在喊,得把那些打工人的苦、年轻人的难,全写出来。”

他每天夜里写到天亮,饿了就啃干馒头,渴了就喝凉水。

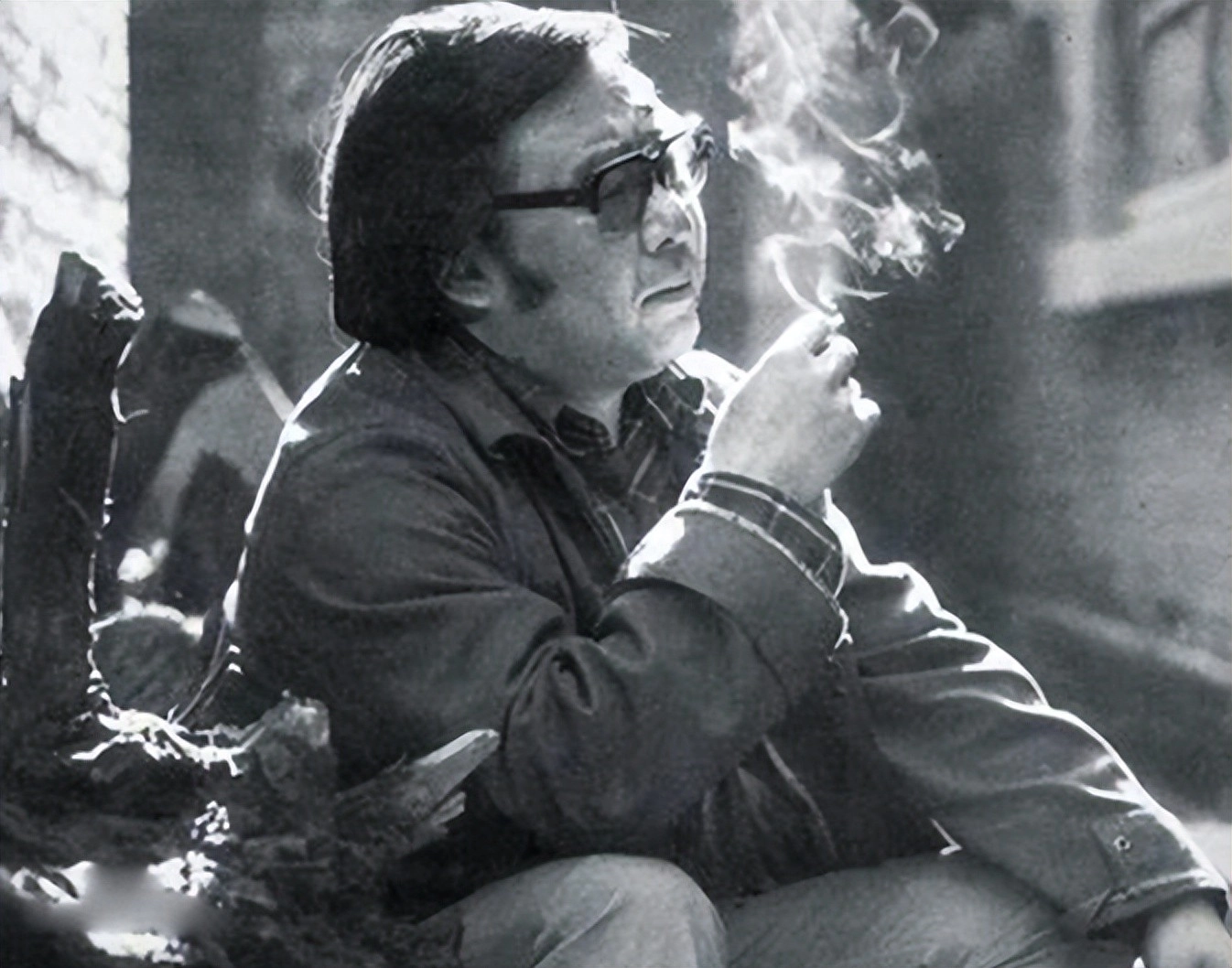

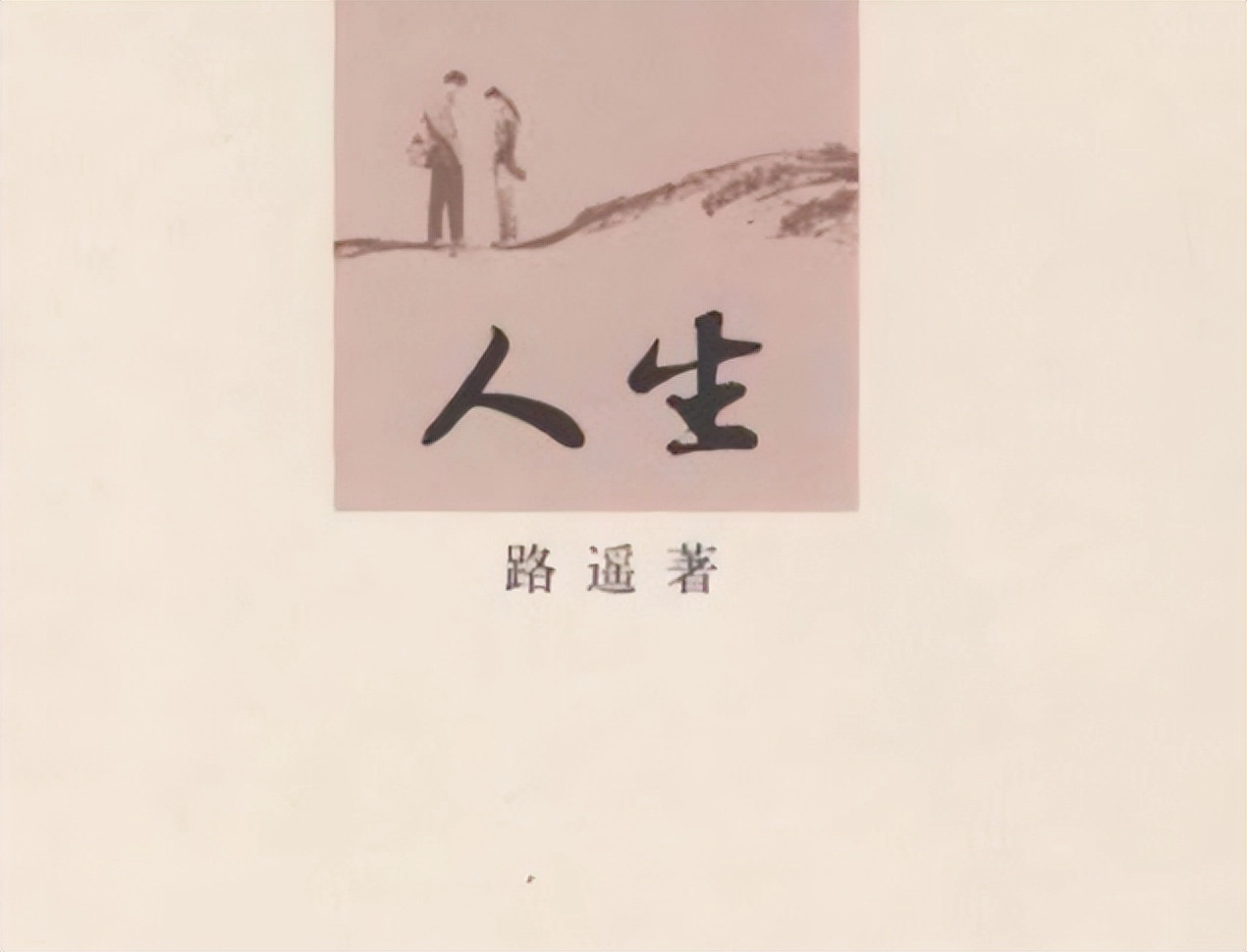

写出《人生》轰动全国的作家,为啥连领奖的钱都凑不齐?

1982年,他花了21天,写出了《人生》。

小说里的高加林,像极了他自己——想走出农村,又被现实反复捶打。

书一发表,全国的年轻人都疯了:有人捧着书在田埂上哭,有人连夜给他写信:“你写的就是我啊,日子到底该咋过?”

拍电影的时候,导演吴天明带着剧组来找他,见他穿着补丁裤子,蹲在门口啃窝头,愣是不敢认:“这就是写出百万读者共鸣的大作家?”

可就是这个“大作家”,靠《人生》得了200块奖金,转身就给父母寄了150块——“他们这辈子没吃过几回饱饭,我得尽孝。”

后来他开始写《平凡的世界》,为了琢磨煤矿工人的日子,真的住到了矿上的工棚里。

工人们看他穿得破破烂烂,以为是来体验生活的穷学生,没人知道他是名满天下的作家。

他在笔记本上写:“像牛一样劳动,像土地一样奉献。”可牛劳动久了,也会累啊。

1991年,《平凡的世界》得了茅盾文学奖,他却愁眉苦脸——去北京领奖得花钱,买100套书送人得花钱,可他兜里只有5000块,连一半开支都不够。

弟弟王天乐逗他:“哥,以后诺贝尔奖咱不领了,外汇咱没钱换。”

他听了,狠狠抽了口烟:“X他M的文学。”

这话听起来粗,却藏着说不出的辛酸——一个靠笔杆子给别人“打气”的人,自己却连体面领奖的钱都没有。

1991年病床前签离婚协议的男人,临终前最想“回家找妈”

1991年,他病倒了。

肝癌晚期,躺在医院的病床上,他瘦得脱了相,却总念叨:“我想回家,我妈做的手擀面,能把人喂胖。”

可没等他回家,林达就带着离婚协议来了——结婚十几年,她一个人扛着家里的重担,要钱没钱,要关心没关心,心早就凉了。

“我那老婆咋就走了呢?”他拉着弟弟的手问,眼里全是困惑。

弟弟没说话,心里却清楚:这些年,哥把心全扑在书上,家里的事压根顾不上。

有人说他“活该”,可也有人叹气:“他心里装的是千万个受苦的人,唯独没装下自己的家。”

1992年11月17日,他走了。

临终前,他把弟弟叫到跟前:“我走了以后,别办葬礼,省点钱。欠别人的一万多块欠条,你替哥还了吧。”

弟弟抹着泪点头,看着哥哥瘦骨嶙峋的手,想起他这辈子写的那些故事——《人生》里的高加林、《平凡的世界》里的孙少平,哪一个不是在苦日子里硬扛着往前闯?

他走的那天,西安下着小雨。

殡仪馆里没多少人,可全国的年轻人都在心里给他“送行”:

那些在工厂流水线上偷偷看书的工人,那些在高考考场外紧张翻书的学生,那些创业失败躲在出租屋掉眼泪的年轻人

他们都知道,这个叫路遥的男人,曾用文字告诉他们:“日子再难,也要昂着头往前走。”

后记

有时候我想,路遥这辈子,好像都在跟“苦”较劲:小时候跟饿肚子较劲,长大了跟穷日子较劲,成名了跟自己较劲。

他明明有机会让自己过得舒服点——比如少写点书,多赚点钱;比如多陪陪老婆孩子,别把自己熬出病来。

可他没这么做

他说:“人活一生,总得做件让自己看得起自己的事。”

对他来说,这件事就是把普通人的苦、普通人的盼,写成文字,让更多人知道:“你受的累、吃的苦,有人懂;你心里的不甘、眼里的光,有人替你记着。”

就像他书里写的:“生活总是这样,不能叫人处处满意,但我们还要热情地活下去。”

这或许就是路遥的故事最动人的地方:他自己活得“一塌糊涂”,却让千万人明白了——啥叫“不向苦日子低头”。

参考资料:《路遥》纪录片;《路遥传》;路遥访谈录《人生之路》;王天乐回忆录《哥哥路遥》

转自头条号史料布籍

文是楼上发的,图是楼上帖的,寻仇请认准对象。

有些是原创,有些图文皆转载,如有侵权,请联系告知,必删。

如果不爽,请怼作者,吐槽君和你们是一伙的!请勿伤及无辜...

本站所有原创帖均可复制、搬运,开网站就是为了大家一起乐乐,不在乎版权。

对了,本站小水管,垃圾服务器,请不要采集,吐槽君纯属用爱发电,经不起折腾。

暂无评论内容